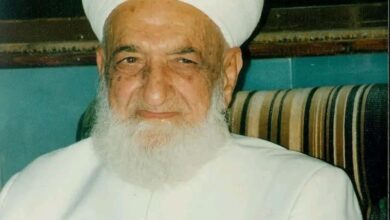

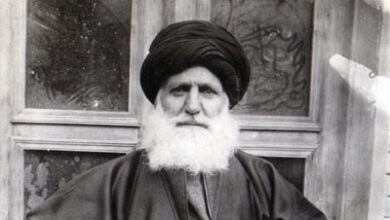

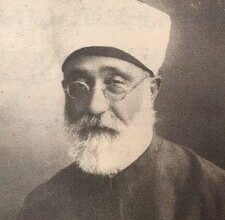

محمود بن محمد نسيب حمزة، الشهير بالحمزاوي (1821-1887)، مفتي دمشق في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وأحد أشهر علمائها، لعِب دوراً محورياً مع الأمير عبد القادر الجزائري في حماية المسيحيين سنة 1860 وهو جدّ الشاعر خليل مردم بك وشقيق جدّ الأديبة ألفة الإدلبي.

محمود بن محمد نسيب حمزة، الشهير بالحمزاوي (1821-1887)، مفتي دمشق في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وأحد أشهر علمائها، لعِب دوراً محورياً مع الأمير عبد القادر الجزائري في حماية المسيحيين سنة 1860 وهو جدّ الشاعر خليل مردم بك وشقيق جدّ الأديبة ألفة الإدلبي.

البداية

ولِد محمود حمزة (الحمزاوي) في أُسرة دينية عريقة تولّى أبناؤها إفتاء دمشق في سنوات القرن الثامن عشر. كان والده فقيهاً لامعاً خَدم في مجلس ولاية دمشق وأصبح مُفتيّاً عام 1846. درس الحمزاوي العلوم الشرعية في مدارس دمشق الدينية، وقرأ على يد والده وعدد من علماء الشّام مثل الشّيخ عبد الرحمن الكزبري والشّيخ حامد العطار. عُيّن مُدرّساً في حي القيمرية ثمّ قاضياً في محكمة البزورية وفي سنة 1849، انتخب عضواً في مجلس ولاية دمشق وبعدها بعام مديراً لأوقاف دمشق، وهو في التاسعة والعشرين من عمره.

العلاقة مع الأمير عبد القادر

تعرف محمود الحمزاوي على الأمير عبد القادر الجزائري عندما وصل الأخير دمشق سنة 1855، قادماً من السجون الفرنسية. ولدت بينهما صداقة متينة واشترى الأمير عبد القادر داره المعروف من الحمزاوي، في زقاق النقيب خلف الجامع الأموي (نسبة لآل الحمزاوي ومن تولّى منهم نقابة الأشراف في الشّام). تعاون الرجلان في إطفاء نار الفتنة التي اشتعلت بدمشق في تموز 1860، يوم هجم آلاف الناس على منطقة باب توما وبدءوا بإحراق دوره وكنائسه وقتل سكانه المسيحيين. أنقذ الحمزاوي والأمير عبد القادر آلاف العائلات المسيحية يومها، ونقلوهم إما إلى دار آل الجزائري في محلّة العمارة أو إلى قلعة دمشق.

اعتقال الحمزاوي

انتهت الفتنة بمقتل خمسة آلاف شخص وتدمير الحيّ المسيحي بأكمله، وحينها وصل وزير الخارجية العثماني فؤاد باشا إلى دمشق، وأمر باعتقال أكثر من ألف شخص، إما بتهمة المشاركة بعمليات القتل أو عدم اعتراضها. اعتقل الحمزاوي مع من تم اعتقالهم من الأعيان يوم 19 آب 1860، ولكنّ سرعان ما أُطلق سراحه بعد خمسة أيام عند ثبوت براءته التامة من تلك الجريمة. فرض الوزير العثماني أقصى العقوبات على مثيري الفوضى، وأعدم الوالي أحمد عزت باشا، ومعه عدد كبير من أهالي دمشق. في 31 آب 1860، نزل الحمزاوي إلى الجامع الأموي وألقى خطبة الجمعة قائلاً: “ذلك الفعل القبيح، قتل أهل الكتاب، هدم ركن من أركان الدين وفاعله خارج بالكلية عن جمهور الموحدين. وكل من أنكر العقوبة والقصاص على الفاعلين حكمه حكم أولئك الغادرين الباغين.”

مفتياً على دمشق

عُيّن بعدها عضواً في لجنة التحقيق في أحداث 1860 ورئيساً للجنة استعادة المسروقات من الحيّ المسيحي. وفي عام 1861، أُعيد إلى منصبه السابق في مجلس الولاية، قبل تعيينه مفتياً على المدينة سنة 1868. تعاون المفتي الحمزاوي مع الشيخ طاهر الجزائري ووالي دمشق الجديد مدحت باشا سنة 1878 في فتح المدارس الحكومية في المدينة، بدلاً من الكتّاب والزوايا الدينية المنتشرة في حارات الشّام. وقدم دعماً كبيراً للشيخ أبو خليل القباني ومسرحه الغنائي، على الرغم من معارضة المؤسسة الدينية لنشاطه الفني. حاول القباني إقناعهم بالحوار، ولكنهم رفضوا الاستماع إليه، فعرض عليهم مشاركتهم بعائدات شباك التذاكر وحضور عروضه للتأكد أن ليس فيها ما يخل بالآداب العامة. وحده الحمزاوي قبل دعوة القباني وحضر عروضه في خان أسعد باشا في سوق البزورية.

الخلاف مع إسطنبول

بعد سحب مدحت باشا من دمشق واتهامه باغتيال السلطان الأسبق عبد العزيز الأول، بدأت الدولة العثمانية بملاحقة أعوانه في سورية، وفي مقدمتهم محمود الحمزاوي والشيخ طاهر الجزائري. سحبت منه صلاحيات مجلس المعارف وأشيع أنه معارض للسلطان عبد الحميد الثاني وبأنه يرتب عصيان ضده بهدف فصل ولاية سورية عن السلطنة العثمانية، بالتنسيق مع فرنسا والتعاون مع هولو باشا العابد، أحد وجهاء حيّ الميدان.

الوفاة

في سنواته الأخيرة، فقد الحمزاوي الكثير من نفوذه وسلطته، ولكنه بقي في منصبه لغاية وفاته في أيلول 1887. اعترض شيخ الإسلام في إسطنبول على تولّي شقيقه أسعد منصب الإفتاء العام بدمشق، وسُمّي الشّيخ محمد المنيني خلفاً للحمزاوي. وفي سنة 2020 صدرت دراسة عن حياته في مجلّة تاريخ دمشق للمؤرخ السوري سامي مروان مبيّض.

المنصب

مفتي دمشق (1868-1887)

- سبقه في المنصب: الشيخ أحمد الجندي

- خلفه في المنصب: الشيخ محمد المنيني