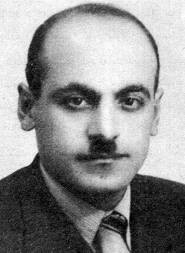

يوسف بن إبراهيم العظمة (9 نيسان 1884 – 24 تموز 1920)، ضابط سوري من دمشق وأحد أشهر قادة النضال الوطني في تاريخ المشرق العربي الحديث. خدم في الجيش العثماني وشارك في الحرب البلقان، كما خاض الحرب العالمية الأولى وبعد انهيار الحكم العثماني، عاد إلى دمشق وشارك في تأسيس الجيش السوري، قبل تعيينه وزيراً للحربية من 3 أيار ولغاية 24 تموز 1920، يوم استشهاده في مواجهة الفرنسيين في معركة ميسلون. كان يوسف العظمة أحد أبرز ضباط الملك فيصل الأول، وهو أحد الآباء المؤسسين للجيش السوري.

البداية

ولِد يوسف العظمة في حيّ الشاغور بدمشق وكان والده موظفاً حكومياً في الدولة العثمانية. توفي والده مبكراً، تاركاً ابنه الصغير في رعاية شقيقه الأكبر عبد العزيز العظمة. دَرَس في مدرسة دمشق العسكرية في البحصة، ثم في المدرسة الحربية في إسطنبول، وعند تخرجه عُيّن مرافقاً للمستشار العسكري الألماني الجنرال ديتفور سنة 1907.

انتقل إلى فوج القناصة في بيروت، وعُين معاوناً لمدير التعبئة في مدرسة الأركان العثمانية في قصر يلدز. وفي عام 1909 أرسلته نظارة الحربية إلى ألمانيا القيصرية لإتمام دورة عسكرية مكثفة، سمّي بعدها مُلحقاً عسكرياً في السفارة العثمانية في القاهرة. في سنة 1913 عُيّن العظمة قائداً للفرقة 25 في بلغاريا، ثم للفيلق الثامن في رومانيا. وفي الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الأولى انتدبه وزير الحربية أنور باشا مرافقاً عسكرياً له، حيث ظلّ يعمل بمعيته حتى سقوط الحكم العثماني في دمشق نهاية شهر أيلول من العام 1918. عُرض عليه البقاء مع الجيش العثماني ولكنه رفض وعاد إلى دمشق لمبايعة الأمير فيصل بن الحسين حاكماً عربياً على سورية في 3 تشرين الأول 1918.

مع الأمير فيصل

عينه الأمير فيصل مرافقاً عسكرياً له ثم مبعوثاً خاصاً إلى بيروت.كما كلّفه بالإشراف على ترجمة الكتب العسكرية العثمانية ونقلها إلى اللغة العربية. شارك في حفل تتويج الأمير فيصل ملكاً على سورية يوم 8 آذار 1920 وبعدها بأشهر سمّي وزيراً للحربية في حكومة هاشم الأتاسي الأولى يوم 3 أيار 1920.

إنذار غورو

اعترضت حكومة فرنسا على قرار تتويج الملك فيصل، معتبرةً أنه خرق لاتفاقية سايكس-بيكو المبرمة قبل أربع سنوات بينها وبين بريطانيا. وجّهت فرنسا إنذاراً شديد اللهجة إلى الملك فيصل يوم 14 تموز (يوليو) 1920، على لسان مندوبها العام في سورية الجنرال هنري غورو، الذي طالب بحل الجيش السوري وجمع السلاح من أفراده والأهالي، وتسليم واعتقال المعارضين للانتداب الفرنسي، والاعتراف رسمياً بشرعيته. اعترض العظمة على الإنذار، قائلاً إن جيشه قادر على صد أي عدوان فرنسي، لكن الملك فيصل قَبِل به وأمر بتنفيذه قبل المهلة المحددة (17 تموز 1920). وعندما أمر الملك بتسريح الجيش، قدّم يوسف العظمة استقالته احتجاجاً إلى رئيس الحكومة هاشم الأتاسي.

التحضير للمعركة

لكن الجنرال غورو اعتبر أن قبول الإنذار جاء متأخراً، مدعياً أنه لا يستطيع إيقاف قواته المتقدمة نحو دمشق من سهل البقاع. عند سماع هذه الأعذار، تراجع العظمة عن استقالته وبدأ بإعادة تجميع قواته المبعثرة بموجب قرار التسريح. أمر بإقامة عرض عسكري كبير في شارع النصر بدمشق لرفع معنويات الناس، وأرسل من ينوب عنه إلى المدن السورية لجمع التبرعات للمعركة المقبلة. بلغ عدد قوات الجيش السوري 3800 جندي نظامي، مع 48 مدفعاً وثماني رشاشات، تحت قيادة الضابط تحسين باشا الفقير الذي كلفه العظمة بقيادة المعركة في ميسلون.

المجلس الحربي

شُكل الملك فيصل مجلساً حربياً برئاسته وعضوية يوسف العظمة، الذي أرسل اللواء الثاني مشاة إلى قرية مجدل عنجر في سهل البقاع، بقيادة المقدم توفيق عاقل، واللواء الرابع إلى حاصبيا وراشيا. أُبقي الفوج الثاني من اللواء الأول في محيط العاصمة للدفاع عن دمشق تحسباً لانهيار سريع في الجبهة. وفُتح باب التطوع، حيث قدم نحو 1700 شخص يطلبون السلاح، لكن معظمهم فرّ بعد التسليح، ولم يبقَ سوى 300 متطوع (معظمهم أئمة وطلاب مدارس دينية)، إضافة إلى 115 فارساً من حي الميدان. في المجموع، خرج مع العظمة إلى ميسلون 850 شخصاً، بينهم 647 غير مسلحين. شارك في المعركة سرية من الحرس الملكي بقيادة الرئيس محمد علي العجلوني، وسرية الهجانة بقيادة المقدم مرزوق التخيمي، وسرية رشاش بقيادة الرئيس هاشم الزين.

اللقاء الأخير مع الملك فيصل

قبل توجهه إلى ميسلون، التقى العظمة بالملك فيصل في قصره ودار بينهما الحديث الشهير، الذي ورد في مذكرات الدكتور أحمد قدري، أحد مؤسسي الجمعية العربية الفتاة:

العظمة: أتيت لتلقي أوامر جلالتكم.

فيصل: إذن أنت ذاهب إلى ميسلون؟

العظمة: نعم يا مولاي.

فيصل: ولماذا كنت تصر على الدفاع بشدة؟

العظمة: لأنني لم أكن أعتقد أن الفرنسيين يتمكنون من دوس جميع الحقوق الدولية والإنسانية ويقدمون على احتلال دمشق، وكنت أتظاهر بالمناورة للمقابلة بالمثل.

فيصل: وهل يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يُراق على جوانبه الدمُ.

العظمة: أترك ابنتي الوحيدة أمانة لدى جلالتكم.

ثم سلّم بالتحية العسكرية وغادر القصر باتجاه أرض المعركة.

معركة ميسلون

بدأت المعركة في الساعة 6:30 صباحاً يوم 24 تموز (يوليو) 1920. زرع العظمة ألغاماً في طريق الجيش الفرنسي، لكن لم ينفجر منها سوى لغم واحد. غضب العظمة من التقصير وتوجه نحو موقع الألغام وهو يشتم الضابط المسؤول ويهدده بالإعدام. ثم أمر بإطلاق المدفع الجبلي السريع على الدبابات الفرنسية (التي كانت على بعد 50 متراً فقط)، لكن الدبابات وجهت نيرانها إليه فأصابته في الصدر والرأس.

ذكر تحسين باشا الفقير في مذكراته:

وكان رحمه الله عند سقوطه سند ظهره للمحرس وأدار وجهه نحوي وفيه بقية من حياة والدم يتدفق من فمه، فحالاً أمرت الصدّاح (المبوّق) محمد الترك أن يذهب بسيارتي ويأخذ وزير الحربية قبل أن يصل إليه العدو. ولما أرادت السيارة أن تدور، أصابتها قنبلة مدفع وعاد سائقها ولم يتمكن من أخذ الوزير الذي أمال رأسه وسقط مسلماً روحه الطاهرة.

انهار الجيش السوري بعد استشهاده، ودخل الفرنسيون دمشق في اليوم التالي دون مقاومة. هرب الملك فيصل إلى درعا، وشكلت حكومة جديدة برئاسة علاء الدين الدروبي، عيّن فيها جميل الألشي وزيراً للحربية خلفاً للعظمة.

عائلة يوسف العظمة

انتقلت زوجته التركية “منيرة خانم” وابنته الوحيدة ليلى (وُلدت 1915) إلى إسطنبول، لكنها ظلت تزور دمشق بين الحين والآخر، وكان لها نشاط في جمعية “نور الفيحاء” لتعليم البنات (التي شاركت في تأسيسها مع نازك العابد). خصص الملك فيصل راتباً شهرياً لليلى من 1920 حتى وفاته عام 1933، وفي 1947 منحها الرئيس شكري القوتلي راتباً إضافياً قدره 2000 ليرة سورية شهرياً.

تخليد ذكرى العظمة

- أُطلق اسمه على شوارع رئيسية في المدن السورية وساحة محورية في دمشق (بوابة الصالحية)، حيث نُصب تمثال له، مع تمثال آخر في حديقة مبنى الأركان في ساحة الأمويين.

- سُميت مدارس في دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وجنين الفلسطينية باسمه.

- حُوّل منزله في المهاجرين إلى متحف، بفضل جهود الكاتبة ناديا خوست، لكن أعمال الترميم توقفت عام 2011، وتحول المبنى إلى ثكنة عسكرية حتى سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

- جسّد الفنان عارف الطويل شخصيته في الجزء الثاني من مسلسل أخوة التراب عام 1998.

- صدرت مؤلفات عديدة عنه، أبرزها كتاب فاجعة ميسلون والبطل العظيم يوسف العظمة لمحي الدين السفرجلاني (1937)، الذي قدم له الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وراجعه نسيب البكري.

المناصب

وزيراً للحربية (3 أيار – 24 تموز 1920)

- سبقه في المنصب: عبد الحميد باشا القلطقجي

- خلفه في المنصب: جميل الألشي

لقراءة المزيد

- إحسان الهندي، معركة ميسلون (وزارة الثقافة، دمشق 1967)

- أسعد داغر، مذكراتي على هامش القضية العربية (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة 2020)

- تحسين الفقير، الانتداب الفرنسي الغاشم على سورية (قبرص، 2002)

- خيرية قاسمية، الحكومة العربية في دمشق) المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1982)

- ساطع الحصري، معركة ميسلون (مكتبة الكشاف، بيروت 1948)

- سعد أبو دية، المسعى النبيل: الأمير زيد والحكومة الوطنية في دمشق (أمانة عمّان الكبرى، 2016)

- صبحي العمري، ميسلون: نهاية عهد (دار رياض نجيب الريس، لندن 1991(

- عبد العزيز العظمة، مرآة الشام: تاريخ دمشق وأهلها (دار رياض نجيب الريس، لندن 1987)

- علي سلطان، تاريخ سورية 1918-1920: حكم فيصل بن الحسين (دار طلاس، دمشق 1996(

- غسان كلاس، يوسف العظمة: صفحات من أدب ميسلون (دار البشائر، دمشق 2007)

- مازن يوسف صباغ، معركة ميسلون والشهيد يوسف العظمة (دار الفكر، دمشق 2017

- محي الدين السفرجلاني، فاجعة ميسلون والبطل العظيم يوسف العظمة (دار الترقي، دمشق 1937)

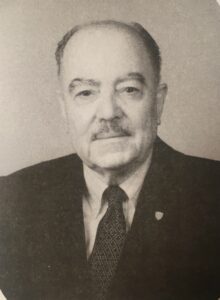

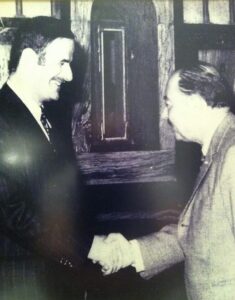

خير الدين الزركلي (25 حزيران 1893 – 25 تشرين الثاني 1976)، أديب وصحفي وشاعر سوري من دمشق، عمل في ميادين الصحافة والسياسة وحقق نجاحاً عربياً واسعاً في النصف الأول من القرن العشرين. أسس جريدة

خير الدين الزركلي (25 حزيران 1893 – 25 تشرين الثاني 1976)، أديب وصحفي وشاعر سوري من دمشق، عمل في ميادين الصحافة والسياسة وحقق نجاحاً عربياً واسعاً في النصف الأول من القرن العشرين. أسس جريدة

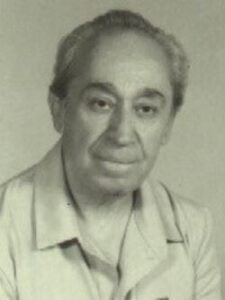

مدحة بن عكاش عكاش (24 تشرين الثاني 1923-19 تشرين الأول 2011)، أديب سوري كانت له عشرات الدراسات والأبحاث والتحقيقات الأدبية والشعرية. وهو مؤسس مجلّة الثقافة الأدبية، واحدة من أنجح وأشهر المطبوعات الأدبية في سورية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ساهم في رعاية الحركة الثقافية السورية المعاصرة لأكثر من نصف قرن وله الفضل بتقديم جيل كامل من الأدباء ودعم المواهب الشابة ونشر أعمالهم في مجلته، ومنها

مدحة بن عكاش عكاش (24 تشرين الثاني 1923-19 تشرين الأول 2011)، أديب سوري كانت له عشرات الدراسات والأبحاث والتحقيقات الأدبية والشعرية. وهو مؤسس مجلّة الثقافة الأدبية، واحدة من أنجح وأشهر المطبوعات الأدبية في سورية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ساهم في رعاية الحركة الثقافية السورية المعاصرة لأكثر من نصف قرن وله الفضل بتقديم جيل كامل من الأدباء ودعم المواهب الشابة ونشر أعمالهم في مجلته، ومنها  مجلّة الثقافة

مجلّة الثقافة