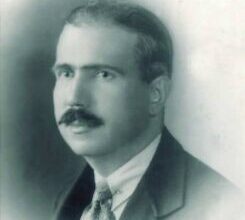

ساطع بن محمد هلال الحصري (5 آب 1879 – 24 كانون الأول 1968)، مُفكر وسياسي سوري من حلب، كان أحد دعاة القومية العربية وهو مؤسس وزارة المعارف السورية سنة 1919. وضع المناهج التربوية للمرحلة الابتدائية في كلّ من سورية والعراق، كما شارك في تأسيس كلية الحقوق في جامعة بغداد وكان مستشاراً لدى جامعة الدول العربية بعد إنشائها عام 1944.

البداية

ولِد ساطع الحُصري باليمن عندما كان والده يعمل رئيساً لمحكمة الاستئناف في صنعاء. تنقّل مع أبيه في سنوات الطفولة، بين صنعاء وطرابلس الغرب وقونيا وأنقرة، حيث دَرس في المدارس الحكومية والتحق بالمعهد الشاهاني الملكي في إسطنبول، وتخرج فيه سنة 1900. امتهن التدريس وعمل في مدارس اليونان حتى سنة 1906، بوم انتقاله إلى إسطنبول لتأسيس مدرسة خاصة باسم “المدرسة الحديثة،” وإطلاق مجلّة عِلميّة فصليّة بعنوان “أنوار العلوم.”

الحرب العالمية الأولى

في سنوات الحرب العالمية الأولى عُيّن الحصري مديراً لدار المعلمين في إسطنبول وتحالف مع جمعية الاتحاد والترقي الحاكمة منذ سنة 1913. ولكنّ فراقاً عقائدياً حلّ معها عند قيام جمال باشا بإعدام نخبة من السياسيين والمفكرين العرب يوم 6 أيار 1916، بتهمة التخابر مع دول أجنبية لقلب نظام الحكم في سورية. رفض الحصري انفصال العرب عن الدولة العثمانية، ولكنّه تعاطف مع الثورة العربية الكبرى التي انطلقت عام 1916 من الحجاز، بقيادة الحسين بن عليّ.

مع الملك فيصل الأول 1918-1920

بعد نجاح الثورة وسقوط دمشق في يد الحلفاء سنة 1918، شدّ ساطع الحصري الرحال إلى سورية للمشاركة في أول حكومة عربية أُقيمت تحت راية الشريف حسين. بايع الأمير فيصل حاكماً عربياً على البلاد، وتوطدت صداقة مميزة بينهما، استمرت حتى وفاة الأخير عام 1933.

عينه الأمير فيصل مديراً للمعارف في سورية، مُكلفاً بتعريب المناهج التربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية. وفي عهده، أعيد افتتاح معهدي الطب والحقوق بدمشق، بعد إغلاق قسري دام شهوراً، وأشرف الحصري على إعادة هيكلة المدارس السورية وتعيين نخبة من المُدرسين في الهيئات العلمية كافة. ويعود له الفضل في توظيف أول سيدة في القطاع الحكومي، وهي الأديبة لبيبة هاشم، التي عُيّنت وبأمر مباشر منه مفتشة في مديرية المعارف.

وزيراً للمعارف

وفي 9 آذار 1920، عُين ساطع الحصري أول وزيراً للمعارف في حكومة رضا الركابي، بعد يوم واحد من تتويج فيصل ملكاً على البلاد. وبعد استقالة حكومة الركابي في 3 أيار 1920، أُعيد تكليفه بحقيبة المعارف في حكومة هاشم الأتاسي. كان الأتاسي صديقاً مقرباً من الحصري وقد تشاركا معاً في إيجار منزل مُشترك في منطقة الروضة في أثناء عملهم في دمشق، ضبطاً للنفقات.

المفاوضات مع الجنرال غورو

في 14 تموز 1920، وصل إنذار فرنسي إلى دمشق، حمل توقيع الجنرال هنري غورو، مطالباً باستقالة حكومة الأتاسي وحلّ الجيش، مع جمع السلاح من الأهالي تمهيداً لفرض الانتداب الفرنسي على سورية. كان إنذار غورو بمنزلة ردّ من الحكومة الفرنسية على قرار تتويج فيصل ملكاً في 8 آذار 1920، الذي عُدّ مخالفاً لاتفاقية سايكس بيكو. أرسله الملك فيصل إلى بلدة عاليه اللبنانية للتفاوض مع الجنرال غورو، آملاً أن ينجح في تأجيل الانتداب أو تعديل شروطه المجحفة، ولكنه عاد إلى دمشق خالي الوفاض، وبدأت التحضيرات لمواجهة عسكرية مع الجيش الفرنسي في خان ميسلون يوم 24 تموز 1920. نتيجة معركة ميسلون كانت هزيمة الجيش السوري واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، إضافة لخلع الملك فيصل عن العرش وفرض الانتداب الفرنسي على سورية.

الخروج من سورية

قبل سقوط مدينة دمشق بيد الفرنسيين، توجه الملك إلى قرية الكسوة، برفقة ساطع الحصري، ولكنّه أجبر على الانتقال إلى سهل حوران قبل مغادرته الأراضي السورية بشكل نهائي يوم 1 آب 1920. مكث مدة قصيرة في حيفا، سافر بعدها إلى أوروبا عبر البحر، قاصداً سويسرا للمثول أمام عصبة الأمم والاحتجاج رسميّاً على الطريقة المهينة التي أقصي بها عن العرش. لم يخرج مع فيصل من سورية إلّا قلّة قليلة من أعوانه، مثل مرافقه العسكري تحسين قدري وأمين سرّه إحسان الجابري وأخيه الأمير زيد، ووزير المعارف ساطع الحصري.

في كتابه عن تلك المرحلة، يقول الحُصري:

كثيراً ما كان الملك فيصل يستعرض حوادث الماضي بنظرة انتقادية ويقلّب وجوه الخطأ والصواب فيها ويظهر ندمه على بعض الوقائع والمواقف ويُصرح بامتعاضه عن أعمال البعض وكان يوجه اللوم إلي مباشرة من حين إلى حين. ولكنه كان يفكر أكثر من ذلك كله، في المستقبل ويتكلم عن الخطط التي يجب السير عليها لتلافي ما فات.

مع فيصل في العراق

بعد وصولهم إيطاليا، أُرسل الحصري إلى تركيا للحصول على دعم عسكري لمواجهة فرنسا من الزعيم كمال أتاتورك.بعد وصولهم إيطاليا، توجه الحصري إلى تركيا للحصول على دعم عسكري لمواجهة فرنسا من الزعيم كمال أتاتورك. نجحت مساعي الملك فيصل في أوروبا وعُوّض عن عرش الشّام بعرش العراق، الذي توّج ملكاً عليه في 23 آب 1923. ظلّ ساطع الحصري إلى جانبه وكُلف بمهام تربوية عدة في بغداد، ومنها وضع منهاج كلّ المدارس الحكومية وإدارة مديرية الآثار ودار المعلمين العالية، إضافة لتأسيس كلية الحقوق في جامعة بغداد، التي عمل عميداً لها طيلة عشر سنوات.

من مآثره في العراق أنه رفض مقترح إقامة مدارس خاصة لكل طائفة وأصر على منهاج قومي موحد، عابر لكلّ الأديان والطوائف والعرقيات. كان ليبرالياً تقدمياً في سلوكه وفكره، وقد حاول فصل دروس الدين عن دروس اللغة العربية التي كانت في السابق مشتركة في منهج واحد. وعمل على استحداث مناهج عِلمية معاصرة في اللغة العربية، كان أشهرها كتابه القراءة الخلدونية للصف الأول الابتدائي، وهو كتاب خاص بتعلم اللغة العربية، لا إشارة فيه إلى النصوص الدينية التي أفرد لها الحصري كتاباً خاصاً باسم “التربية الدينية.”

الخصومة مع أساتذة العراق

احتج المعلمون في بغداد على مناهج الحصري ونشروا كراساً ضده بعنوان “سرّ تأخر المعارف،” ولكنّ الملك فيصل لم يأخذ به وظلّ يُلزم وزارة المعارف العراقية بأوامره. أحب الحصري الملك فيصل كثيراً وخدمه بتفانٍ وإخلاص، كما خدم ابنه وحفيده من بعده، وعند وفاة الملك المؤسس في سويسرا سنة 1933، أطلق عليه الحصري لقب “فيصل العظيم.” اشتدت الخصومة من بعده بين الحصري والشاعر العراقي فهمي المدرّس، عندما وقف الأول ضد تأسيس جامعة دينية في العراق، مشدداً على ضرورة فصل الدين عن التعليم العالي. عارضه فهمي المدرّس بشدّة وكتب مقالات عدة فيها انتقاد لاذع للحصري. مع ذلك، بقي الحصري مسؤولاً عن المعارف في العراق وعن تطويرها، وظلّ يدعو إلى القومية العربية إلى أن قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941. أتهم بمساندة الثورة على الإنكليز وأُبعد عن بغداد بأمر من السلطات البريطانية الحاكمة.

العودة إلى سورية

وفي عام 1943، طَلب إليه رئيس الحكومة السورية سعد الله الجابري العودة إلى سورية والعمل على إعادة هيكلة المناهج التربوية، وذلك بصفة مستشار لدى وزارة المعارف. عاد الحصري إلى موطنه واستُقبل فيه استقبالاً حافلاً وتقلّد وسام الاستحقاق السوري من الرئيس شكري القوتلي. بهدف نزع الهيمنة الفرنسية عن التعليم، اقترح الحصري إلغاء مادة اللغة الفرنسية من الصفين الرابع والخامس في المدارس الحكومية والخاصة، وأن تدرَّس من الصف السادس فقط. طالب بإلغاء نظام البكالوريا الفرنسية، بشقيها الأدبي والعلمي، والإتيان بالنظام التربوي البريطاني المتبع بالعراق بديلاً عنها. عارض عدد من الوزراء مقترح الحصري، وكان على رأسهم خالد العظم، الذي قال إنه يريد الانتقام من فرنسا التي أقصته عن سورية قبل عقدين من الزمن. وقد جُمعت مقترحاته في كتاب نشرته وزارة المعارف السورية سنة 1944.

المرحلة المصرية

من سورية توجه الحُصري إلى مصر وعمل مُدرساً في المعهد العالي للمعلمين، ثم عميداً لمعهد الدراسات العربية العليا، بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر. وفي مرحلة الخمسينيات سمّي مستشاراً ثقافياً لدى جامعة الدول العربية التي كان يُصر على تسميتها “جامعة للدول العربية” لا “جامعة عربية.”

الوفاة

عاد ساطع الحصري إلى بغداد وفيها توفى يوم 23 كانون الأول 1968. صلى عليه الحاج معتوق الأعظمي في جامع أبي حنيفة، ودُفن في مقبرة الخيزران في الأعظمية، قرب مرقد الشّيخ رضا الواعظ. في مطلع السبعينيات كرَّمته جامعة الدول العربية وخصَّصت أسبوعاً لدراسة فكرهِ ومؤلفاته. وتقديراً لدوره القومي والتربوي في سورية، سُميت إحدى أشهر مدارس البنات في حيّ المالكي بدمشق باسمه، وتبعتها مدرسة ثانية في الرقة، وثالثة في دير الزور.

مؤلفاته

وضع ساطع الحصري عدداً كبيراً من المؤلفات في حياته المديدة، ومنها:

- آفات الكحول (بيروت 1923)

- طريقة تعليم الألفباء (القاهرة 1923)

- نقد تقرير لجنة مونرو (بغداد 1932)

- الإحصاء (بغداد 1939)

- آراء وأحاديث في التربية والتعليم (القاهرة 1944)

- تقارير عن حالة المعارف في سورية واقتراحات لإصلاحها (دمشق 1944)

- يوم ميسلون (بيروت 1945)

- تقارير عن أحوال المعارف في سورية خلال سنة 1945 (دمشق 1946)

- صفحات من الماضي القريب (بيروت 1947)

- آراء وأحاديث في القومية العربية (القاهرة 1951)

- آراء وأحاديث في التاريخ والاجتماع (القاهرة 1951)

- محاضرات في نشوء الفكرة القومية (القاهرة 1951)

- العروبة بين دعاتها ومعارضيها (بيروت 1952)

- دراسات عن مقدمة ابن خلدون (القاهرة 1953)

- المحاضرة الافتتاحية (القاهرة 1954)

- يد الله مع الجماعة: رسالة في الاتحاد (بيروت 1954)

- العروبة أولاً (بيروت 1955)

- دفاع عن العروبة (بيروت 1956)

- البلاد العربية والدولة العثمانية (بيروت 1957)

- آراء وأحاديث في الوطنية والقومية (بيروت 1957)

- آراء وأحاديث في اللغة والأدب (بيروت 1958)

- حول الوحدة الثقافية العربية (بيروت 1959)

- حول القومية العربية (بيروت 1961)

- أحاديث في التربية والاجتماع (بيروت 1962)

- الاقليمية: جذورها وبذورها (بيروت 1964)

- أحاديث مختارة في القومية العربية (بيروت 1964)

- في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية (بيروت 1966)

- مذكراتي في العراق (بيروت 1967-1968)

عائلة ساطع الحصري

اشتهر الدكتور خلدون الحصري، ابن ساطع الحُصري، في المجال الأكاديمي وكان كاتباً معروفاً حتى وفاته سنة 2007، وكذلك كانت حفيدته ميادة العسكري، وهي صحفيّة ومترجمة معروفة، توفيت عام 2015.

المناصب

وزير المعارف (9 آذار – 26 تموز 1920)

- سبقه في المنصب: لا يوجد

- خلفه في المنصب: بديع مؤيد العظم