نزار بن توفيق قباني (21 آذار 1923 – 30 نيسان 1998)، شاعر سوري من دمشق وأحد أبرز الشعراء العرب في القرن العشرين. أسس مدرسة شعرية ارتبطت باسمه، قوامها الشعر البسيط الذي جعل منه نزار – بحسب تعبيره – “رغيف خبز” يتناوله كل الناس. تغنى بالمرأة ودافع عنها أمام سطوة الرجل في المجتمعات الذكورية، فلقب يشاعر المرأة، وعرف بعدها بقصائده الوطنية والدمشقية، فلقّب أيضاً بشاعر الياسمين. نزار قباني شاعر النصف الثاني من القرن العشرين بلا منازع، فهو أكثر شعراء العربية إنتاجاً وشهرة ومبيعاً وجماهيريةً؛ لأسلوبه السهل الممتنع، وشفافية شعره، وغنائيته الأخّاذة. غنى أشعاره عدد كبير من المطربين العرب. تغنى كثيراً بمدينتي دمشق وبيروت ولم يمدح إي حاكم عربي باستثناء الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

حياته المبكرة

ولد نزار في حيّ مئذنة الشحم وكان والده توفيق قباني من الصناعيين الدمشقيين الكبار الذين عملوا في صناعة الحلوة وشارك بتمويل الكتلة الوطنية في حربها ضد فرنسا. قال إن أبيه كان يصنع “الحلوة والثورة” في آن واحد وكثيراً ما كان يستيقظ على أصوات الجنود السينغال التابعين لجيش الشرق الفرنسي، عند اقتحامهم لمنزل القباني لاعتقال أبيه. وكان جده أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي في الوطن العربي، وقد ورث عنه حبه للفنون بأشكالها كافة. وتنحدرُ عائلة القبّاني من أسرة عربيّة حجازية يرجع بنسبها إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين. انتقلت إلى العراق وأقام أجدادها فيها حتى قيام الحروب الصليبية ونزوح بعض أفرادها إلى دمشق في زمن الحروب الصليبية.

في مرحلة متقدمة مسيرته تحدث كثيراً عن طفولته وقال إن في هذه المرحلة المبكرة من حياته ولّدت في داخله مَحبّته للجمال والألوان، واللون الأخضر بالذات لأن في منزلهم الدمشقي كان لديهم أغلب أصناف الزروع الشاميّة من زنبق وريحان وياسمين ونعناع ونارنج. أحب الرسم في صغره وتعلّم العزف والتلحين على آلة العود، ثُمّ رسا بالنهاية على الشعر وحفظ أشعار عمر بن أبي ربيعة، وجميل بثينة، وقيس بن الملوح، وتتلمذ على يدِ شاعر الشام خليل مردم بِك، أستاذه في الكلية العلمية الوطنية بسوق البزورية، الذي تعلم منه أصول النحو والصرف والبديع.

عمله الدبلوماسي

درس الحقوق في الجامعة السورية وعند تخرجه سنة 1944 التحق بوزارة الخارجية السورية وعيّن في السفارة السورية في القاهرة، حيث تعرف على عميد الأدباء العرب الدكتور طه حسين. تنقل في الوظائف الدبلوماسية بين لندن وبكين وأنقرة، وكانت ومحطته الأخيرة في مدريد حيث تأثر بالإرث الأندلسي وكتب عنه الكثير. وفي سنة 1966 استقال من وزارة الخارجية وتفرغ كلياً للشعر وأسس داراً للنشر في بيروت باسم “منشورات نزار قباني”

ثورة نزار

عندما ظهر طالب الحقوق الشاب نزار قباني على الساحة الشعرية سنة 1943 أحدث ضجة رهيبة في المجتمع الدمشقي المحافظ، لم تقلّ عن تلك التي أثيرت من قبل حول جده أبي خليل في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. حورب على مستويين: الأول من التقليديين الفصحاء من فحول الشعر العربي القديم، المعترضين على أسلوبه البسيط واستخدامه اللهجة العامية في أشعاره، مثل كلمة «فساتين» التي وردت في قصيدة «أيظن» التي غنتها المطربة نجاة الصغيرة. كذلك هاجمه رجال الدين بشدة، الذين وجدوا في أشعاره «فسقاً وفجوراً لا يتقبله عقل مسلم.»

كان الشارع السوري يومها يغلي بهمومه الوطنية، ومطالباته بخروج الفرنسيين وبتأسيس جيش وطني، وكانت كل المواهب الشعرية موجهة نحو القصائد الوطنية العصماء. عندما جاء نزار بأشعاره العاطفية البسيطة، التي تحدث فيها عن عشق النساء وتحريرهن من قيود الرجال، واصفاً بدقة أجسادهن وأحلامهن المكبوتة، فأثار حفيظة معظم المشايخ، إن لم يكن كلهم. اعترضوا أولاً أمام أبيه الذي ردهم خائبين فطلبوا من وزير المعارف منير العجلاني سحب مقدمته لديوان نزار الأول «قالت لي السمراء» وقد رفض. وكان العجلاني قد قدم للديوان قائلاً: «أنت شيء جديد في عالمنا ومخلوق غريب» وكانت تجمع بينه وبين عائلة توفيق القباني صداقة قديمة، فهم جيران في حيّ مئذنة الشحم. وقد دخل العجلاني مجلس النواب وانتخب نائباً بمعية القباني الأب في مطلع الثلاثينيات.

عند صدور ديوان «قالت لي السمراء»، كتب عنه الشيخ الطنطاوي في مجلّة الرسالة قائلاً: «طُبع في دمشق منذ سنة كتاب صغير، زاهي الغلاف ناعمه ملفوف بالورق الشفاف الذي تلفّ به علب الشكولاته في الأعراس، معقود عليه شريط أحمر كالذي أوجب الفرنسيون أول العهد باحتلالهم الشام وضعه في خصور بعضهن ليمرقن به، في كلام مطبوع على صفة الشعر، فيه أشطار طولها واحد، إذا قستها بالسنتمترات… يشتمل على وصف ما يكون بين الفاسق القارح، والبغيّ المتمرسة المتوقحة وصفا واقعياً، لا خيال فيه، لأنّ صاحبه ليس بالأديب الواسع الخيال، بل هو مدلل، غني، عزيز على أبويه…

وفي الكتاب تجديد في بحور العروض، يختلط فيه البحر البسيط بالبحر الأبيض المتوسط، وتجديد في قواعد النحو لأنّ الناس قد ملّوا رفع الفاعل، ونصب المفعول، ومضى عليهم ثلاثة آلاف سنة وهم مقيمون عليه، فلم يكن بدّ من هذا التجديد»

كان ديوان «قالت لي السمراء» بالفعل، ملفوفاً بورق السلوفان، وكانت موضوعاته إشكالية، عن الحب والغزليات، ردّ نزار على هذا النقد بعد سنوات طويلة، مستذكراً ما حدث معه في «قالت لي السمراء» حينما قال:

«فإنّ دمشق الأربعينات لم تكن مستعدة أن تتخلى عن حبّة واحدة من مسبحتها لأحد. لذلك جاءت ردود الفعل جارحة… وذابحة. وكلام الشيخ علي الطنطاوي، عن شعري، لم يكن نقداً بالمعنى الحضاري للنقد، وإنما صراخ رجل اشتعلت في ثيابه النار.»

ثار النواب المحافظون مجدداً على نزار قباني عند نشر قصيدة خبز وحشيش وقمر الشهيرة سنة 1954، وطالبوا بإحالته على لجنة تأديبية وطرده من وظيفته بوزارة الخارجية. كان نزار قد أرسل قصيدته من لندن حيث كان يعمل في السفارة السورية، إلى سهيل إدريس، صاحب مجلة الآداب اللبنانية، المعروفة بخطها القومي والتحرري، فتولى سهيل إدريس نشرها على الفور، دون أي تدخل أو تعديل. وقد علّق نزار على الحادثة بالقول:

«ما إن صدرت الآداب حتى قُرعت أجراس الخطر، في كل عواصم العالم العربي، وطالب المتزمتون بشنقي، وطردي من وزارة الخارجية السورية، لأنني حسب اجتهادهم، خنتُ بلادي، وانحرفت عن عقيدتي، وأصبحت عميلاً للإنتلجانس سيرفيس، لأنني ألصقت على غلافرسالتي المرسلة إلى الآداب… طابعاً بريطانياً. هكذا بكل بساطة، أصبحت عميلاً، لأنني هاجمت الكسالى والمتسولين وأكلة القضامة والبزر، وراقصي الزار.»

تلا أحد نواب حلب المحافظين، وهو الشيخ مصطفى الزرقا، القصيدة على مجلس النواب، فأيده في ذمها كل من محمد المبارك عضو لجنة التربية في وزارة المعارف ونائب حلب عبد الرؤوف أبو طوق. اتهموا نزار بأنه يفسد الأجيال ويستخدم عبارات جنسية لا تليق بموظف رفيع في وزارة الخارجية. لم يُدعَ نزار لحضور الجلسة، ودافع عنه وزير المواصلات فاخر الكيالي ووزير الخارجية في حينها، خالد العظم، قائلاً:

«يا حضرات النوّاب الأعزاء، أحب أن أصارحكم بأنّ وزارة الخارجية السورية فيها نزاران: نزار قباني الموظف، ونزار قباني الشاعر. أمّا نزار قباني الموظف، فملفّه أمامي، وهو ملفّ جيد ويثبت أنه من خيرة موظفي هذه الوزارة. أمّا نزار قباني الشاعر، فقد خلقه الله شاعراً، وأنا كوزير للخارجية لا سلطة لي عليه، ولا على شعره. فإذا كنتم تقولون إنه هجاكم بقصيدة، فيمكنكم أن تهجوه بقصيدة مضادة، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال.»

وقد شبه نزار ما تعرض له من شتائم بما تعرض له أبو خليل القباني في سبعينيات القرن التاسع عشر، وقال: «وحين أفكر في جراح أبي خليل، وفي الصليب الذي حمله على كتفيه، وفي ألوف المسامير المغروزة في لحمه، تبدو جراحي تافهة، وصليبي صغيراً صغيراً. فأنا أيضاً ضربتني دمشق بالحجارة، والبندورة، والبيض الفاسد، حين نشرت عام 1954 قصيدتي خبز وحشيش وقمر. العمائم نفسها التي طالبت بشنق أبي خليل طالبت بشنقي، والذقون المحشوّة بغبار التاريخ التي طلبت رأسه طلبت رأسي»

مؤلفاته

عام 1939 كان نزار في رحلة مدرسية بحريّة إلى روما، حين كتب أول أبياته الشعريّة متغزلاً بالأمواج والأسماك التي تسبح فيها، وله من العمر حينها 16 عاماّ، ويعدّ تاريخ 15 آب 1939 تاريخًا لميلاد نزار الشعري، كما يقول متابعوه.

نشر خلال دراسته الحقوق أولى دواوينه الشعريّة بعنوان “قالت لي السمراء” حيث قام بطبعه على نفقته الخاصة، وقدم له وزير المعارف في حينها منير العجلاني. وفي تعليقه حول صدور ديوانه الأوّل كتب: «قالت لي السمراء حين صدوره أحدث وجعاً عميقاً في جسد المدينة التي ترفض أن تعترف بجسدها أو بأحلامها… لقد هاجموني بشراسة وحش مطعون، وكان لحمي يومئذ طرياً.»

أصدر نزار قباني 41 مجموعة شعرية ونثرية في حياته، ومنها:

المجلد الأول

ووتضمن عشر مجموعات:

- قالت لي السمراء (1944)

- طفولة نهد

- سامبا

- أنت لي

- قصائد

- حبيبتي

- الرسم بالكلمات

- يوميات امرأة لا مبالية

- قصائد متوحشة

- كتاب الحبّ

المجلد الثاني

تضمن سبع مجموعات شعرية هي:

- أشعار خارجة على القانون

- أحبّكِ.. أحبُّكِ والبقية تأتي

- إلى بيروت الأنثى مع حبّي

- 100رسالة حب

- كل عام وأنت حبيبتي

- أشهد أن لا امرأة إلاّ أنتِ

- هكذا أكتب تاريخ النساء

المجلد الثالث

تضمن المجلد الثالث بعض أعماله السياسية، وأهمها:

- هوامش على دفتر النكسة

- الممثلون

- الاستجواب

- فتح

- شعراء الأرض المحتلة

- وتضمن المجلّد الرابع من أعماله الكاملة:

- قصيدة بلقيس

- الحبّ لا يقف عند الضوء الأحمر

- سيبقى الحبّ سيّدي

المجلد الخامس

- الأوراق السّرية لعاشق قرمطي

- لا غالب إلاّ الحبّ

- هل تسمعين صهيل أحزاني

المجلد السادس

تضمن بعض أعماله الشعرية السياسية، وهي:

- قصائد مغضوب عليها

- تزوجتك أيتها الحرية

- الكبريت في يدي ودويلاتكم من ورق

- هوامش على دفتر النكسة

المجلد السابع

أما المجلدان السابع والثامن فهما في نثر نزار، وتضمن المجلد السابع الأعمال النثرية الآتية:

- الشعر قنديل أخضر

- قصتي مع الشعر

- عن الشعر والجنس والثورة

- المرأة في شعري وفي حياتي

المجلد الثامن

في حين يتضمن المجلد الثامن الأعمال الآتية:

- ما هو الشعر؟

- العصافير لا تطلب تأشيرة دخول

- لعبت بإتقان وها هي مفاتيحي

- جمهورية جندستان (مسرحية)

وهناك أعماله الشعرية التي أصدرها في مجموعات، كـ«أنا رجل واحد… وأنتِ قبيلة من النساء» الصادر في سنة 1993.

المرآة في شعر نزار

يتعانق في قصائد نزار في المرأة الوصفان الحسيّان: الخارجي والداخلي، والجمال والرغبة، والصراحة والتلميح؛ ولذلك كان نزار قريباً من المرأة وإحساساتها، وأراد منها أن تكون ندّاً لرفيقها الذكر وشريكاً له في المجتمع الإنساني، ولاتكون هذه الشراكة سليمة إلا إذا كانت مبنية على أساس متين؛ هو الحبّ والتفاهم والصداقة والاحترام، فمن ذلك المقطع الأول من قصيدته «صباحك سكِّر:

إذا مرّ يوم ٌ ولم أتذكّرْ

به أن أقولَ: صباحُكِ سكّرْ..

ورحتُ أخطٌّ كطفلٍ صغيرٍ

كلاماً غريباً على وجه دفترْ

فلا تضْجري مِنْ ذهولي وصمتي

ولا تحسبي أنّ شيئاً تغيّرْ

فحين أنا لا أقولُ: أُحبُّ..

فمعناهُ أني أُحبّكِ أكثرْ….

وقد حاول نزار من جانب آخر أن يحرّر جسد المرأة من أن يكون سلعة تُباع وتُشرى إلى غاية إنسانية نبيلة، ومن إرادة مسلوبة إلى سلطة الإرادة، فهي إنسان كامل لها ما للرجل من إرادة وإحساسات وعواطف، وهي صاحبة الحق الكامل في حياتها، ولذلك دعاها إلى الثورة على بعض العادات الدخيلة في المجتمع في كثير من قصائده، كما دعاها إلى رفض الظلم والتمرد على كل ما يقف في طريق تحقيق إنسانيّتها، وقد تجلّى ذلك في عمله الشعري الرائد «يوميات امرأة لا مبالية» الذي استهله بهذا الخطاب النزاري العنيف:

ثُوري ! أحبّكِ أن تَثُوري..

ثُوري على شرق ِ السبايا.. والتكايا.. والبخُورِ

ثُوري على التاريخ ِ، وانتصري على الوهم ِ الكبيرِ

وثمة أمر ينبغي أن يشار إليه في هذا المقام، وهو أن القارئ يجد كثيراً من الأوصاف الحسية في بعض قصائد نزار، وهي في حقيقة الأمر لا تتناقض كل التناقض مع دعوته إلى تحرير المرأة، وقد تجلّت هذه الظاهرة في عمله الطويل «يوميات امرأة لا مبالية»، فالخطان يسيران جنباً إلى جنب، فالاعترافات تكشف عن اعتزاز هذه الأنثى بجسدها الذي أراده خالق الكون على ما هو عليه، وهي في الوقت ذاته تسعى إلى أن تكون إنساناً حرّاً ومسؤولاً.

نزار والسياسة

شعره السياسي لا يقلّ عن شعره في المرأة شهرةً وانتشاراً على الرغم من أنّ نزاراً لم ينتم ِ إلى أيّ حزب سياسي يحتضنه، ويشجّع شعره، كما هي الحالة عند معظم الشعراء العرب المعاصرين المشهورين، وعلى الرغم من أنّ صوت نزار كان قبل النكسة سنة 1967 مخصصاً في الجملة لموضوعات المرأة جمالاً وتحريراً إلا أن المجتمع العربي لم يغب عن ذهنه، وقد تبدى ذلك في قصيدته «غرناطة» وهي حوارية بينه وبين صبية إسبانية حسناء:

سارت معي.. والشعر يلهث خلفها

كسنابلٍ تُركت بغير حصادِ

يتألق القُرْط الطويل بجيدهــا

مثل الشموع بليلةِ الميلادِ

وكذلك تبدى اهتمامه بالمجتمع في قصيدته الشهيرة «خُبزٌ وحشيشٌ وقمر»، إذ حاول أن يتلمس فيها أسباب التخلف الاجتماعي الذي تعيشه الأمة، فوصف حالات التواكل التي تنتاب المواطنين وهم يتسجدون السماء، ويزورون قبور الأولياء، ويمضغون التبغ والأفيون، ويبحثون عن الخبز ويهتزون طرباً لبطولات القدماء:

في بلادي.. في بلاد البسطاء

حيثُ نجترُّ التواشيح الطويله..

ذلك السُّلُّ الذي يفتك بالشرقِ

ولكن لما حصلت النكسة بصدمتها التاريخية البالغة أصبح نزار شاعر السياسة الأول في قصيدته التي أحدثت ضجّة حينذاك، وتلقـّـفها الناس كالخبز والماء والدواء «هوامش على دفتر النكسة» ومن مقاطعها:

يا وطني الحزينْ

حوَّلتَني بلحظةٍ

من شاعرٍ يكتبُ شعرَ الحبّ والحنينْ

لشاعر ٍيكتبُ بالسّكّينْ

كان نزار ضمير المرأة، فأصبح ضمير الأمة، فغنى كما لم يغنِّ شاعر من قبل لدمشق، فهي في شعره أمّ الدنيا ومدينة الطيب ومركز الفتح العربي، وقلب العروبة في كلّ زمان ومكان، وهو جزء لا يتجزّأ منها، فهي موطنه وأرض أجداده، وفيها ملاعب طفولته وصباه وشبابه، ثم هي مدينة الجمال والتاريخ والبطولات، ولذلك يقول في إحدى قصائده:

قمرٌ دمشقيّ ٌ يُسافرُ في دمــــي

وبلابلٌ وسنابِلٌ.. وقبــــــــَابُ

الفلّ ُ يبدأ من دمشق بياضـــــهُ

وبعطرها تتطيَّبُ الأطيـــــابُ

والماءُ يبدأ من دمشق.. فحيثما

أسندتَ رأسَكَ، جدولٌ ينسابُ

وغنّى نزار لبيروت كما غنّى لدمشق، وخاصة أنها المدينة التي احتضنته طويلاً، وآلمه ما حلَّ بها من أحداث موجعة في الحرب الأهلية، فنظم لها عدداً من القصائد، ومنها «يا ستّ الدنيا يا بيروت» و«سبع رسائل ضائعة في بريد بيروت» و«بيروت محظيتكم… بيروت حبيبتي» و«إلى بيروت الأنثى مع الاعتذار»، ومن قصيدته الأولى:

ماذا نتكلَّمُ يا بيروت

وفي عينيكِ خلاصة ُ حزن البشريَّهْ

وعلى نهديكِ المحترقين.. رمادُ الحرب الأهليهْ

من كان يفكّرُ أن نتلاقى – يا بيروتُ- وأنتِ خرابْ؟

وغنّى نزار للقدس الجريحة غناءً ممزوجاً بالحسرة على واقعها الراهن متفائلاً بمستقبلها العربي:

يا قدسُ يا حبيبتي/ غداً.. غداً سيزهرُ الليمونْ

وتفرحُ السنابلُ الخضراءُ والغصونْ

وتضحكُ العيونْ

وترجعُ الحمائمُ المهاجرهْ

إلى السُّقوفِ الطاهرة

وغنّى للحرية أيضاً وغنّى للوحدة العربية، ورفض أن يكون هذا العالم المجزأ وطنه العربي في قصيدته «قرص الأسبرين»:

ليس هذا الوطن المصنوعُ من عشرين كانتوناً..

ومن عشرين دكاناً

ومن عشرين صرّافاً وحلا ّقاً وشرطيّاً وطبّالاً.. وراقصةً

يُسَمَّى وطني الكبير

وانتقد مسار الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في «المهرولون» و«عرب ما تحت الصفر» وسوى ذلك كثير كثير.

نزار في الفن

الدراما

بوصفه شخصية بارزة تركت أثرًا في الذاكرة الجمعية للشعب السوري فقد تناولت الأعمال الدرامية السورية نزار قباني بشكل مباشر وغير مباشر، كالمسلسل السوري الأشهر “الفصول الأربعة” في جزءه الأول بحلقة حملت عنوان “أصدقاء نزار” (الحلقة 22)، عدا الاستعانة بقصائده واسمائها ضمن السياق الدرامي بأعمال عدة، والعمل الأهم الذي تناول سيرته الذاتية هو مسلسل نزار قباني (تأليف: قمر الزمان علوش، إخراج: باسل الخطيب، وبطولة: تيم حسن، سلوم حداد بدور نزار نفسه في مرحلتي شبابه وكهولته).

الغناء

غنى قصائد نزار عدد من أشهر مطربي العالم العربي قديما وحديثا وقد تسابق كبار الملحنين العرب على تلحين قصائده. بدءاً بأم كلثوم وفيروز ونجاة الصغيرة وعبد الحليم حافظ وليس انتهاءًا بماجدة الرومي وكاظم الساهر الذي ارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً باسم نزار قباني حيث غنّى له أكثر من 20 قصيدة كانت السبب في شهرته عربيا.

حياته الشخصية

تزوج نزار مرتين كانت الأولى من ابنة خاله زهراء آقبيق سنة 1946، وأنجب منها هدباء وتوفيق، ولكنّ هذا الزواج أخفق؛ ليتزوج مرة ثانية من بلقيس الراوي العراقية التي التقى بها في أمسية شعريّة في بغداد، وأنجب منها عمر وزينب.

عرف قبّاني مآسي عديدة في حياته، ومن أهمّ الأحداث التي أثرت في مسيرته الشعرية انتحار أخته وصال سنة 1938، لأنها لم تستطع أن تتزوج بمن تحبّ، فكان هذا الحدث المؤلم دافعاً قويّاً في اتجاه شعره الغزلي إلى قضية أساسية هي تحرير المرأة. كما توفى ابنه توفيق عن عمر يناهز الـ17 عاماً بنوبة قلبية وهو طالب في كلية الطب بجامعة القاهرة، فرثاه بقصيدة شهيرة عنوانها “إلى الأمير الدمشقي توفيق قباني”، كما أوصى أن يدفن إلى جانبه بعد موته.

مكسرة كجفون أبيك هي الكلمات..

ومقصوصة، كجناح أبيك، هي المفردات

فكيف يغني المغني؟

وقد ملأ الدمع كل الدواةْ؟

وماذا سأكتب يا بني؟

وموتك ألغى جميع اللغات..

وفي سنة 1981 قتلت زوجته بلقيس خلال تفجيرٍ انتحاري استهدف السفارة العراقية في بيروت حيث كانت تعمل. ولعل قصيدة بلقيس التي كتبها رثاءً لزوجته تعد من أجمل ما قيل في هذا الباب من الشعر:

شكراً لكم ..

شكراً لكم ..

فحبيبتي قتلت .. وصار بوسعكم

أن تشربوا كأساً على قبر الشهيدة

وقصيدتي اغتيلت ..

وهل من أمـةٍ في الأرض ..

إلا نحن تغتال القصيدة؟

وفاته

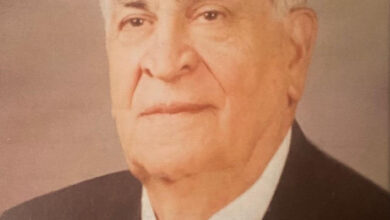

بعد مقتل زوجته بلقيس، غادر نزار لبنان وكان يتنقل بين باريس وجنيف حتى استقر في لندن وعاش سنواته الأخيرة، وفيها توفي يوم 30 نيسان 1998 إثر نوبة قلبية. وقد أوصى أن يدفن بدمشق ونقل إلى مسقط رأسه على متن طائرة خاصة ليوارى الثرى في مقبرة الباب الصغير إلى جانب ابنه توفيق. شيّع جثمانه في جنازة رسمية وشعبية مهيبة شارك فيها مختلف أطياف المجتمع السوري إلى جانب فنانين ومثقفين سوريين وعرب، على رأسهم مجموعة من سيدات دمشق، تتقدمهنّ صديقة الصبا الأديبة كوليت خوري والمطربة لطيفة التونسية والمطرب العراقي كاظم الساهر.

وقد أطلق اسمه على أحد شوارع دمشق في حي أبو رمانة قبل وفاته بأشهر، ليكون أول شاعر سوري يكرم بهذا الشكل على حياته. وقد علّق على هذا التكريم من سرير مرضه في لندن وكتب آخر قصائده بعنوان “دمشق تهديني شارعاً.”

ولقد كتبت عن جنازته الدكتورة ناديا خوست ما يلي: «وكانت طائرة خاصة سورية أرسلها الرئيس السوري قد نقلت جثمانه من لندن إلى دمشق. فخطف الدمشقيون تابوته، وحملوه على الأكتاف في موكب شعبي لم تشهد دمشق مثله إلا يوم تشييع رجل الاستقلال فخري البارودي مؤلف الأناشيد التي تناقلتها الشعوب العربية. حمله الناس إلى الجامع الأموي وصلوا عليه، ثم حملوه على أكتافهم إلى المقبرة. قطعوا دمشق من شمالها إلى جنوبها مشياً.»