تكمل، صحيفة أسبوعية أسسها الصحفي محمد خير الدين بدمشق وصدر عددها الأول في 12 كانون الأول 1908، أي بعد أشهر قليلة على الانقلاب العثماني ضد السلطان عبد الحميد الثاني. صدرت في أربع صفحات من القطع الصغير توقفت لصالح جريدة هلال عثماني التي أطلقها محمد خير الدين سنة 1909.

تكمل، صحيفة أسبوعية أسسها الصحفي محمد خير الدين بدمشق وصدر عددها الأول في 12 كانون الأول 1908، أي بعد أشهر قليلة على الانقلاب العثماني ضد السلطان عبد الحميد الثاني. صدرت في أربع صفحات من القطع الصغير توقفت لصالح جريدة هلال عثماني التي أطلقها محمد خير الدين سنة 1909.

الشهر: أكتوبر 2023

-

جريدة تكمل

-

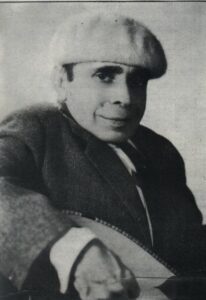

داوود شيخاني

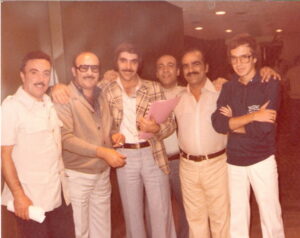

داوود شيخاني (1933 – 10 تموز 2010)؛ كاتب ومنتج سوري، وأحد المؤسسين لصناعة الدراما في الوطن العربي، ويعتبر من مؤسسي القطاع الخاص التلفزيوني في سوريا.

داوود شيخاني (1933 – 10 تموز 2010)؛ كاتب ومنتج سوري، وأحد المؤسسين لصناعة الدراما في الوطن العربي، ويعتبر من مؤسسي القطاع الخاص التلفزيوني في سوريا.كان داوود شيخاني نمطاً فريداً من المنتجين يجمع إلى جانب تاريخه العسكري المنضبط، ومبادرته الفنية الريادية، اهتمامات ثقافية معمقة بالتراث والتاريخ ككاتب، وبإمكاننا القول أنه المنتج التلفزيوني الوحيد الذي كان يكتب أعماله ومواضيعه ويشرف على تنفيذها بنفسه، كان كثير القراءة والاضطلاع ومكتبته بالبيت أو بالمنزل محشورة بعدد كبير من الكتب العربية والعالمية.

ساهم داوود شيخاني في تأسيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سورية في تسعينيات القرن العشرين، والتي كان منوطاً بها تنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزيوني الخاصة وحماية حقوقها، وقد عمل على صياغة أسسها القانونية بحكم تجربته الطويلة، كما ترأس هذه اللجنة لمدة أربع سنوات بين عامي 1992 – 1998، وكان عضواً فاعلًا في اتحاد المنتجين العرب.

طفولته

ولد داوود محمد خالد شيخاني في حي البحصة بدمشق عام 1933، تلقى ثقافته الاولى من نمط الحياة الاجتماعية الفريدة التي كان يعيشها المجتمع الدمشقي المعروف بغنى وثراء تقاليده وصرامتها في الآن نفسه. حي البحصة الذي نشأ فيه كان ملاصقاً لقلب دمشق النابض آنذاك: ساحة المرجة… تلك الساحة التي اختزلت تاريخ دمشق حتى ستينيات القرن العشرين.

حفظ بذاكرة الطفولة أغلب الأحداث الشعبية والسياسية آنذاك، من المظاهرات ضد الانتداب الفرنسي وحتى الاستقلال، استفاد من المكتبة القديمة في منزل جده حيث قرأ العديد من الكتب مما جعله يختزن في عقله الباطن ثقافة مختلفة الأفكار ظهر تأثيرها في أعماله لاحقًا.

شبابه

عايش داوود شيخاني أجواء الحياة العسكرية التي تداخلت مع الحياة السياسية في سورية، وكان لديه ميل لتيار القومية العربية دفع داوود شيخاني للالتحاق بالكلية العسكرية، مختلفاً مع وجهة نظر والده السياسية كواحد من الشباب الذين تأثروا بالمد القومي وآمنوا به بصدق.

وفي القاهرة درس العلوم العسكرية، ثم تخرج عام 1961 في زمن الجمهورية العربية المتحدة، لكن رؤيته النقدية العميقة دفعته لإعادة النظر بشعارات دولة الوحدة التي كانت تترجم على أرض الواقع بالنقيض تماماً، ولهذا أصبح لداوود شيخاني رأي مختلف عندما عايش تجربة الانفصال بين مصر وسورية، وقد عانى ما عاناه الضباط السوريون في مصر أيامها.

عاد مع أصدقائه إلى بلده ليتم نقلهم جميعًا إلى وظائف مدنية فنقل إلى وزارة الصناعة، وكان له دور بارز في التأسيس لتقاليد عمل صحية، وخصوصاً بعد أن حصل على منحة درس خلالها في إيطاليا، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة والتنظيم (I.L.O) من منظمة العمل الدولية بين عامي 1967 و 1970.

البدايات

في الفترة ذاتها التي أوفد فيها إلى أوروبا أجرى دورة تدريبية في استوديوهات لندن، استعاد داوود شيخاني من خلالها ولعه القديم بالفن والأدب، وخصوصاً أنه كان يكتب القصة القصيرة وهو في مطلع شبابه، فاطلع على المسرح واستفاد مما كان يشاهده على شاشة التلفزيون البريطاني وتعمق في فهم عوالم الدراما الشكسبيرية، وقد سحرته من دون شك الصنعة الدرامية التي كانت مؤسسة على تقاليد راسخة، ومنطق درامي محكم، فكان لها أكبر الأثر في طريقة تعاطيه للكتابة الدرامية بعد ذلك، وقد كان إيمانه بالتاريخ والتراث كبيرًا، ولهذا انكب يقرأ في التاريخ العربي، ويختزن حصيلة معرفية من خزائنه بما شكل الأرضية لعمله الدرامي لاحقًا.

علاقة داوود شيخاني بالفن والإعلام، بدأت من إذاعة دمشق التي دخلها مراقباً ودرامياً وكاتباً في مطلع سبعينيات القرن العشرين، وقد كتب العديد من الأعمال الدرامية لإذاعة دمشق أمثال: الطيف الثاني – تمثيلية لم تتم – مواقف عربية… إلا أنه كان يعتد بمسلسل درامي إذاعي بعنوان: “اليد الخفية” تطرق فيه إلى جذور الصهيونية العالمية.

الأعمال الأولى

بدأ داوود شيخاني بالكتابة للتلفزيون في زمن الأبيض والأسود وكانت موضوعاته الأولى مستقاة من حياة الطبقة الشعبية الدمشقية فمثل كل دمشقي عريق يشكل نمط الحياة في أحياء دمشق القديمة البسيط والمعقد في آن، مادة ملهمة لأدب ودارما تمتلك جاذبية خاصة. لاشك أن داوود شيخاني في تمثيليات السهرة الأولى التي كتبها ك فندق الانشراح وبائع الألحان والنظافة من الإيمان، كان مشبعاً بطقوس الحياة الدمشقية الشعبية، قادرً على استنباط مفرداتها، وعلى تقديمها من منظور نقدي، يمزج بين الطرافة والرؤية المتفحصة للعيوب والمتناقضات الاجتماعية التي تكمن تحت السطح.

أول مسلسل تلفزيوني وقعه داوود شيخاني ككاتب كان بعنوان: ”حكايا الناس“ وقد أنتجه التلفزيون السوري عام 1973 في ثلاث عشرة حلقة، وأخرجه سليم موسى الذي قدم معه لاحقاً العديد من تمثيليات السهرة التي استلهم فيها التاريخ العربي ك ”النعمان بن المنذر“ التي أنتجت عام 1975، والتي كان محورها معركة ذي قار. وهكذا ما بين البيئة الشعبية التي تقترب من نبض الناس وحكاياتهم، وقصص التاريخ التي تلهمهم الثقة والاعتزاز بالماضي من أجل رؤية أفضل للمستقبل. تنوعت اهتمامات داوود شيخاني الذي قدم تالياً مسلسلًا بعنوان: ”نبيه ونبهان“ أخرجه سليم موسى، وأنتجه التلفزيون السوري عام 1976 في سبع حلقات وفيه قدم كوميديا شعبية تعتمد على صيغة الثنائي الكوميدي، فهد كعيكاتي (أبو فهمي) وعبد السلام الطيب وحققا نجاحاً طيباً.

شركة الإنتاج

لم يستطع داوود شيخاني أن يبقى أسير آلية إنتاج التلفزيون السوري المحدودة، التي تنتج ثلاثة أو أربعة مسلسلات تلفزيونية كل عام بميزانيات محدودة، ولم تكن القوانين السورية المقيدة تسمح بإنشاء شركات إنتاج تلفزيوني خاص لذا سافر إلى اليونان، وأسس شركته الخاصة للإنتاج التلفزيوني هناك عام 1977 تحت اسم (Sheikhani for Creative Vision)، وأنتج خلالها العديد من المسلسلات التلفزيونية العربية والأجنبية، وكانت باكورة إنتاجاتها مسلسل ”رحلة المشتاق“ الذي كان أول مسلسل تلفزيوني يلعب بطولته الفنان ياسر العظمة، والذي يعتبر تحديًا لنوع فريد من الإنتاج لم يسبقه إليه أحد، فقد كان حوار المسلسل كاملاً مُسجَّعا باللغة العربية الفصحى. فكان هذا العمل الريادي أول تجربة في الإنتاج الخاص السوري الهوية نصًا وتمثيلًا واخراجًا، إذا استثنيا تجربة دريد ونهاد وخلدون المالح في المسلسل الشهير ”صح النوم“ قبل ذلك بأعوام قليلة.

ثم تناول الفكر اليهودي وجذور الصهيونية العالمية من خلال مسلسلي ”بصمات على جدار الزمن“ و”حرب السنوات الأربع“ اللذان أخرجهما المخرج هيثم حقي وبعد سنوات طويلة ظل هذان العملان علامة فارقة في تجربة داوود شيخاني الطموحة. وقد استمر داوود شيخاني في اختيار الموضوعات الإشكالية والسياسية الحارة، حين قدم مع المخرج غسان جبري مسلسلا بعنوان ”طبول الحرية“ الذي ناقش فيه التمييز العنصري، وقد نال الجائزة الذهبية لاتحاد أفريقيا، ودبلج في لندن ليُعرض على المحطات الأجنبية، كأول عمل سوري إن لم يكن عربي يعرض على شاشات غربية.

في نهاية ثمانينات القرن العشرين، قدم داوود شيخاني كاتباً ومنتجاً كما دائماً، مسلسلًا اجتماعياً معاصرًا بعنوان: ”نهاية اللعبة“ أخرجه محمد فردوس أتاسي، وكان ذلك مقدمة لمشروع جديد وضخم ترفق مع عودته بشركته إلى دمشق عام 1992، التي كانت قد بدأت القوانين فيها تنفتح قليلا لتشجيع القطاع الخاص التلفزيوني، وهو سلسلته الشهيرة الموجهة لليافعين ”كان ياما كان“ بأجزائها الأربعة، وقد حصد كل جزء منها على العديد من الجوائز العربية والعالمية حيث كان ترتيب العمل الثاني عالميًا في مهرجان بريجينس في ألمانيا مما سمح بتسويقه إلى محطات أجنبية أيضًا.

أعماله

في التلفزيون

الأعمال التي بقيت في أرشيف التلفزيون العربي السوري (أسود وأبيض) ابتداءً من عام 1963

- فندق الانشراح

- حلاق الحارة

- مع الناس

- معركة ذي قار

- بائع الألحان

- النظافة من الإيمان

- نبيه ونبهان

- الحي الشرقي

كتاباته وإنتاجاته الخاصة في اليونان من المسلسلات العربية فقط

- رحلة المشـتاق (1977) – تأليف داوود شيخاني وإخراج سليم صبري

- بصمات على جدار الزمن (1980) – تأليف داوود شيخاني وإخراج هيثم حقي

- حرب السنوات الأربع (1980) – تأليف داوود شيخاني وإخراج هيثم حقي

- طبول الحرية (1981) – تأليف داوود شيخاني وإخراج غسان جبري

- نهاية اللعبة (1990) – سيناريو وحوار داوود شيخاني وإخراج محمد فردوس أتاسي

كتاباته وإنتاجاته الخاصة في سوريا

- كان يا ما كان – الجزء الأول

- كان يا ما كان – الجزء الثاني

- طرائف العرب

- أئمة الإسلام

- حدث في هذا المكان

- كان يا ما كان – الجزء الثالث

- كان يا ما كان – الجزء الرابع

- عرسان آخر زمان

- قصص من التراث اليمني

- الشيخ محي الدين العربي

- معروف الإسكافي

الإذاعة

من الصعب حصر الأعمال التي كتبها للإذاعة السورية، نذكر منها:

- اليـد الخفية (تاريخي)

- الطيف الثاني (اجتماعي)

- تمثيلية لم تتم (اجتماعي)

- مواقف عربية (سلسلة)

السينما

- زواج على الطريقة المحلية (1978) – قصة وسيناريو وحوار داوود شيخاني وﺇﺧﺮاﺝ مروان عكاوي

- عندما يبكي الحب

-

سلمى مردم بك

سلمى مردم بك سلمى بنت جميل مردم بك (1934-23 كانون الأول 1996)، باحثة سورية من دمشق جمعت أوراق والدها رئيس الحكومة جميل مردم بك وأصدرتها بكتاب قبل وفاتها.

ولدت سلمى مردم بك بدمشق وهي بنت جميل مردم بك وصفوة مردم بك. درست في مدارس دمشق والقاهرة وتزوجت من صلاح الجندي المصري. وبعد طلاقها منه انتقلت إلى لندن ودرست في جامعة أوكسفورد وعملت على جمع جزء من أوراق أبيها في كتاب باللغة الإنجليزية تُرجم لاحقاً إلى اللغة العربية بعنوان أوراق جميل مردم بك وصدر في لبنان سنة 1994.

الوفاة

توفيت سلمى مردم بك في سويسرا عن عمر ناهز 72 عاماً يوم 23 كانون الأول 1996.

-

فيصل العسلي

فيصل العسلي فيصل بن حكمت العسلي (1918-2015)، سياسي سوري من دمشق أسس الحزب التعاوني الاشتراكي سنة 1940 وترأسه لغاية عام 1958.

البداية

ولد فيصل العسلي بدمشق وكان والده حكمت العسلي أحد المجاهدين في الثورة السورية الكبرى واستشهد في معارك الجولان ضد الجيش الفرنسي. درس القانون في الجامعة السورية وبدأ حياته المهنية مفتشاً في مصلحة الحبوب وقاضياً للصلح في قضاء الزبداني ثم مستنطقاً بدمشق. أسس سنة 1940 الحزب التعاوني الاشتراكي الذي دعا إلى محاربة الانتداب الفرنسي وتوحيد الدول العربية وتحريرها من الهيمنة الأجنبية، مع إقامة حكم اشتراكي في سورية يردم الهوّة الكبيرة بين ملاكي الأراضي والفلاحين.

الحياة السياسية

أيد العسلي وحزبه انتخاب شكري القوتلي رئيساً للجمهورية سنة 1943 ووقف معه حتى جلاء القوات الفرنسية عن سورية عام 1946. انتخب العسلي نائباً عن الزبداني في انتخابات عام 1947 وصوت لصالح تعديل الدستور للسماح للقوتلي بولاية رئاسية ثانية. وعند اندلاع حرب فلسطين في أيار 1948 اتخذ العسلي موقفاً عنيفاً من قائد الجيش حسني الزعيم واتهمه بالفساد وطالب بإحالته إلى القضاء العسكري. دعا الزعيم بعض الضباط إلى اجتماع في مدينة القنيطرة ونظموا معروضاً ضد العسلي وطالبوه بوقف حملته التحريضية وهددوه أيضاً باللجوء إلى القضاء. ولكن القوتلي رفض استلام معروضهم وحولهم على وزير الدفاع خالد العظم الذي تعامل معهم بخفة واستهزاء.

مرحلة الانقلابات العسكرية

في الساعات الأولى من انقلاب حسني الزعيم على شكري القوتلي يوم 29 آذار 1949 أمر باعتقال العسلي ونقله مكبلاً مهاناً إلى سجن المزة. ختمت مكاتب الحزب التعاوني الاشتراكي بالشمع الأحمر واعتُقِل ثلاثون عضواً من أنصاره. وبعد سقوط الزعيم ومقتله في 14 آب 1949 استعاد العسلي رخصة حزبه وعاود نشاطه السياسي وانتخب نائباً عن دمشق دون المشاركة في أي من الحكومات المتعاقبة على البلاد. عارض حكم أديب الشيشكلي العسكري سنة 1953 ونفي إلى لبنان، مع صدور قرار جديد بحظر نشاط حزبه في سورية.

العودة إلى المجلس النيابي

عاد العسلي إلى سورية مع سقوط حكم الشيشكلي سنة 1954 وانتخب نائباً عن دمشق في المجلس النيابي. أيد الوحدة السورية المصرية عند قيامها ونزولاً عند رغبة الرئيس جمال عبد الناصر بحل جميع الأحزاب السياسي في سورية، اتخذ قراراً بإنهاء نشاط الحزب التعاوني الاشتراكي.

السنوات الأخيرة والوفاة

غادر فيصل العسلي دمشق بعد وصول حزب البعث إلى الحكم سنة 1963 وعمل مستشاراً قانونياً في وزارة الداخلية السعودية في الرياض قبل أن يختاره الملك فيصل بن عبد العزيز معتمداً له في أوروبا ومشرفاً على القصور الملكية السعودية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. عاش سنواته الأخيرة في مدينة جنيف السويسرية وفيها توفي عن عمر ناهز 98 عاماً سنة 2015.

-

ناجي جبر

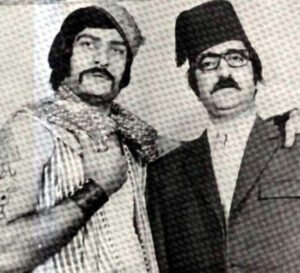

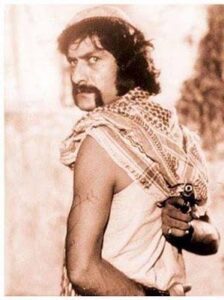

ناجي جبر (9 شباط 1940 – 30 آذار 2009)، ممثل سوري من مدينة شهبا في محافظة السويداء، عرفه الجمهور من خلال شخصية “أبو عنتر” في أعماله المشتركة مع الفنان دريد لحام، وعلى الرغم من تعدد الأدوار وتنوعها في مرحلة لاحقة من حياته، بقيت هذه الشخصية طاغية ومؤثرة أكثر من غيرها في مسيرته الفنية. تبلغ حصيلة أعماله أكثر من ثلاثين فيلماً سينمائياً وخمسين مسلسلاً تلفزيونياً، كان أشهرها مسلسل صح النوم بجزئية في مطلع السبعينيات.

البداية

بعيد انتهائه من المراحل الدراسية في مدارس محافظة السويداء، انتقل إلى دمشق للالتحاق بفرقة المسرح العسكري أولاً، ثم فرقة شقيقه محمود جبر المسرحية التي تأسست 1968. دخل التلفزيون السوري بشكل خجول عبر أدوار ثانوية أسندت إليه في أعمال ناجحة، مثل مسلسل حكايا الليل مع الخرج غسان جبري ومسلسل حمام الهنا مع الثنائي الشهير دريد لحام ونهاد قلعي سنة 1968.

مسلسل صح النوم

حضر دريد لحام إحدى عروض فرقة محمود جبر المسرحية وشاهد ناجي جبر في دور القبضاي فطلبه إلى شركة شمرا للإنتاج وعرض عليه دور صغير في مسلسل صح النوم. ولكنه لم ينجح وبدأ تصوير العمل من دونه، بدليل عدم ورود اسمه في شارة الحلقات الأولى من المسلسل. عاد وطلب إلى دريد لحام والمخرج خلدون المالح، منتجي المسلسل، إعطائه فرصة ثانية فقبلا وأسندوا له دور أحد المساجين مع غوار الطوشة، اسمه “أبو عنتر.” كان المسلسل يصور بشكل أسبوعي، ولاقت الحلقة التي ظهر بها ناجي جبر استحسان المشاهدين فقام كاتب العمل وبطله المشارك نهاد قلعي بتوسيع دور “أبو عنتر” بشكل تدريجي، ليصبح مع حلول الحلقة الأخيرة أحد أبطال العمل الرئيسيين.

غوار الطوشة وأبو عنتر أثناء تصوير مسلسل صح النوم. ثنائي مع دريد لحام

دُعي ناجي جبر للمشاركة في تمثيلية ملح وسكر المتممة لصح النوم سنة 1973، وللعب دور البطولة في الجزء الثاني من المسلسل وفي الفيلم السينمائي الذي حمل نفس العنوان عام 1975. سيطرت شخصية “أبو عنتر” على جبر لسنوات طويلة، وحققت نجاحات كبيرة، إلا أنها أثرت على تطور مسيرته الفنية وحصرته بها. تكررت مشاركته مع دريد ونهاد في فيلم غوار جيمس بوند وبعد مرض الأخير وابتعاد عن التمثيل سنة 1976، أصبح ناجي جبر تؤام أعمال دريد لحام وشريكه البديل بشخصية “أبو عنتر” عملا معاً في مسلسل غوار والكنز الإذاعي سنة 1979 ثم في فيلم إمبراطورية غوار ومسلسلات وين الغلط وادي المسك في مطلع الثمانينيات. وبعد ابتعاد دريد عن الأعمال الكوميدية واتخاذه خطاً قومياً في أعماله السياسية، شكّل جبر ثنائي جديد مع ياسين بقوش – أحد أبطال مسلسل صح النوم – وقدما معاً عدة أعمال، ومنها مسلسل تلفزيون المرح الكوميدي، الذي شارك به النجم ياسر العظمة.

ناجي جبر في فيلم صح النوم سنة 1975. تفرغ بعدها ناجي جبر للمسرح الشعبي وقدم عروضاً ناجحة في النصف الثاني من الثمانينيات، كلها بشخصية “أبو عنتر” وكانت أشهرها مسرحية “إعلانات” تراجعت نجوميته في مطلع تسعينيات القرن العشرين، فقرر أن يغير من ملامح “أبو عنتر” قليلاً ويخلق لها مقاربة مختلفة في سبيل التقرب من الجيل الجديد. حولها من شخصية تميل للمشاكل والمشاجرات المجانية إلى شخصية تدافع عن الضعفاء وتحمي حقوقهم، وظهرت بهذه الصفاة النبيلة – مع تغير طفيف في شكلها واسمها – في مسلسل أيام شامية الشهير الذي أخرجه بسام الملّا سنة 1992 وكان بداية ما عرف لاحقة بأعمال البيئة الشامية. أعاد هذا العمل ناجي جبر إلى صدارة الدراما السورية وفي سنة 1996 كان أول مسلسل بطولة مطلقة له بعنوان يوميات أبو عنتر، الذي كتبه عادل أبو شنب وأخرجه نبيل شمس. وفي سنة 1998 عاد للعمل مع دريد لحام للمرة الأخيرة في حياته في مسلسل عودة غوار، وظهرا مجدداً بشخصيات “غوار الطوشة” و”أبو عنتر” إلّا أن العمل لم يحقق ذات النجاح الذي حققه صح النوم وغيره من أعمالهم المشتركة السابقة.

كان هذا المسلسل بداية الفراق مع شخصية “أبو عنتر” علماً أنه ظهر بها مجدداً في مسلسل أبو المفهومية سنة 2003، ولكنه أبقى على دور القبضاي وظهر به في مسلسل الخوالي سنة 2000، كمحارب ومتمرد ضد العسكر العثماني، وفي مسلسل أولاد القيمرية مع المخرج سيف الدين سبيعي سنة 2008. ثم كانت مشاركة فريدة له في مسلسل أهل الراية مع المخرج علاء الدين كوكش، حيث ظهر بشخصية رجل “مبروك” وصاحب بصيرة.

حياته الشخصية

ينتمي ناجي جبر لعائلة فنية عريقة، فأخوه هو الفنان محمود جبر، المتزوج من الفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، وهو عم الفنانتين ليلى ومرح جبر. ولناجي ومحمود جبر أخ ثالث فنان أيضاً هو هيثم جبر، الذي عمل معه في مسلسل وادي المسك قبل أن يسلك طريق مستقل في مسلسل باب الحارة الشهير. أما ابنه مضر جبر فهو فنان شاب يعمل في الدراما السورية.

وفاته

بعد صراع طويلٍ مع مرض سرطان الرئة توفي ناجي جبر يوم 30 آذار 2009 عن عمرٍ ناهز 69 سنة.

الأعمال المسرحية

- مغامرة رأس المملوك جابر (1972 – تأليف سعد الله ونوس)

- حفلة سمر من أجل 5 حزيران (1970 – إخراج علاء الدين كوكش، تأليف سعد الله ونوس)

- صياد وصادوني (تأليف وإخراج محمود جبر)

- مسرح الشوك (عرض خاص في ليبيا سنة 1984 – إخراج دريد لحام)

ومن أعماله المسرحية في مرحلة الثمانينيات:

- ليلة أنس

- اليوم أحسن من بكرا

- صياد وصادوني

- سراديب الضايعين

- طارت البركة

- إعلانات

الأعمال التلفزيونية

- مسلسل حكايا الليل (1968 – إخراج غسان جبري)

- مسلسل حمام الهنا (1968 – إخراج فيصل الياسري)

- مسلسل صح النوم (1971 – إخراج خلدون المالح)

- مسلسل الرهان (1971 – إخراج نزار شرابي)

- مسلسل أولاد بلدي (1972 – إخراج علاء الدين كوكش)

- تمثلية ملج وسكر (1973 – إخراج خلدون المالح)

- مسلسل صح النوم الجزء الثاني (1974 – إخراج خلدون المالح)

- مسلسل رمضان كريم (1979 – إخراج غسان جبري)

- مسلسل وين الغلط (1981 – إخراج خلدون المالح)

- مسلسل تلفزيون المرح (1981 – إخراج هشام شربتجي)

- مسلسل وادي المسك (1980 – إخراج خلدون المالح)

- مسلسل أيام شامية (1992 – إخراج بسام الملّا)

- مسلسل يوميات أبو عنتر (1996 – إخراج نبيل شمس)

- مسلسل عودة غوار (1998 – إخراج مروان بركات)

- مسلسل الخوالي (2000 – إخراج بسام الملّا)

- مسلسل حد الهاوية (2002 – إخراج علاء الدين الشعار)

- مسلسل أبو المفهومية (2003 – إخراج سالم الكردي)

- مسلسل عالمكشوف (2004 – إخراج الليث حجو)

- مسلسل عربيات (2005 – إخراج شادي العلي)

- مسلسل غزلان في غابة الذئاب (2006 – إخراج رشا شربتجي)

- مسلسل رجل الانقلابات (2007 – إخراج سامي جنادي)

- مسلسل أسير الانتقام (2007 – إخراج أنيسة عساف)

- مسلسل أهل الراية (2008 – إخراج علاء الدين كوكش)

- مسلسل الحصرم الشامي – الجزء الثاني (2008 – إخراج سيف الدين سبيعي)

- مسلسل بيت جدي (2008 – إخراج رشاد كوكش)

- مسلسل أولاد القيمرية (2008 – إخراج سيف الدين سبيعي)

- مسلسل أولاد القيمرية الجزء الثاني (2009 – إخراج سيف الدين سبيعي)

الأفلام السينمائية

- غزلان (1969 – إخراج سمير الغصيني)

- عودة حميدو (1971- إخراج فيصل الياسري)

- جسر الأشرار (1971 – إخراج نجدي حافظ)

- مقلب حب (1972 – إخراج يوسف معلوف)

- شقة ومليون مفتاح (1972 – إخراج رضا ميسر)

- السكين (1972 – إخراج خالد حمادة)

- هاوي مشاكل (1974 – إخراج فيصل الياسري)

- فاتنة الصحراء (1974 – إخراج محمد سلمان)

- غوار جيمس بوند (1974 – إخراج نبيل المالح)

- غراميات خاصة (1974 – إخراج فيصل الياسري)

- الجائزة الكبرى (1974 – إخراج سمير الغصيني)

- الحسناء وقاهر الفضاء (1975 – إخراج سهيل كنعان)

- الاستعراض الكبير (1975 – إخراج رضا ميسر)

- صح النوم (1975 – إخراج خلدون المالح)

- صيد الرجال (1976 – إخراج بشير صافية)

- جزيرة النساء (1976 – إخراج فيصل الياسري)

- أموت مرتين وأحبك (1976 – إخراج جورج لطفي خوري)

- عشاق على الطريق (1977 – إخراج فيصل الياسري)

- شيطان الجزيرة (1978 – إخراج سمير الغصيني)

- زواج على الطريقة المحلية (1978 – إخراج مروان عكاوي)

- حارة العناتر (1980 – إخراج أسامة ملكاني)

- إمبراطورية غوار (1982 – إخراج مروان عكاوي)

- أحلام المدينة (1985 – إخراج محمد ملص)

- اتفضلوا ممنوع الدخول (1985 – إخراج أسامة ملكاني)

- عاشقة تحت العشرين (1986 – إخراج وديع يوسف)

- سواقة التاكسي (1989 – إخراج محمد شاهين)

- ثعالب المدينة (1990 – إخراج محمد شاهين)

- صعود المطر (1995 – إخراج سليم تركماني)

-

عزيزة هارون

عزيزة هارون عزيزة بنت عمر هارون (1923- 12 شباط 1986) شاعرة سوريّة من مدينة اللاذقيّة اشتهرت ببرنامجها الإذاعي “شاعر ينشد” في إذاعة دمشق وكانت من ألمع الشاعرات السوريات المعاصرات في القرن العشرين. قال فيها الأديب عبد السلام العجيلي: “أنّ الآلام التي تمرّست بها الشاعرة عزيزة هارون تحوّلت بفضل موهبتها إلى عناصر خلق وإبداع، فحرمانها من الولد – على الرّغم من زيجاتها الثلاث- كان هو الباعث على غنائها للأطفال في أشعارها، لا غناء بكائياً تندب فيه حظها وحسرتها من الحرمان، بل على العكس من ذلك كانت أناشيد محبّة وعطف وإشفاق.” وفي لقاء جمعها مع طه حسين قال لها: “إنّ موهبتك الأصيلة نابعة من ذات نفسك، ولو كنتِ تجيدين الفرنسيّة لقلتُ إنك متأثرة بالشّعراء الفرنسيين وبخاصة فرلين.”

البداية

ولدت عزيزة هارون في حي القلعة في مدينة اللاذقيّة ونشأت فيه، وهي سليلة عائلة عريقة. وبسبب العادات السائدة آنذاك لم تُكمل تعليمها بل تعلّمت بنفسها ودرست علوم اللغة العربيّة والقرآن على يد الأستاذ سعيد المطره جي وقرأت كلّ ما كانت تحتويه مكتبة الأسرة من كتب. استهواها الشّعر القديم بشكل خاص وحاولت تنظيم الشعر قبل أن تطلّع على قواعده وبحوره. تزوجت ثلاث مرات، كان أحدها من الشاعر محمد نذير الحسامي، ولكنها تنجح في حياتها الزوجيّة نظراً لعدم قدرتها على الإنجاب، وكثيراً ما عبّرت عن حنينها إلى الأمومة في أشعارها.

العمل الأدبي

تنوّع شعر عزيزة هارون بين الوزن والتفعيلة، وتركزت غالبية مواضيعها الشعرية حول التعبير عن الذات والاهتمام بقضايا الوطن. أمّا أسلوبها الأدبي فكان يتصف بالعفويّة والبساطة والبعد عن التعقيد. نشرت أولى قصائدها في مجلّة القيثارة عام 1946، وهي في الثالثة والعشرون من عمرها تحت اسم “خمرة الفن” المستعار، وانتقلت بعدها للنشر في مجلّة الصباح التي كان يصدرها الصحفي عبد الغني العطري. غنت المطربة السورية كروان إحدى قصائدها “غيره” ولحنها المطرب رفيق شكري، وفي سنة 1956 دعيت للمشاركة في مهرجان بلودان للأدباء العرب واختيرت في زمن الوحدة السورية المصرية عضواً في لجنة الشّعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيّة، بناءً على اقتراح الشاعر أنور العطار.

مؤلفاتها

صدر لها ديوان وحيد بعد وفاتها بعنوان ديوان عزيزة هارون تمّ جمعه من قبل صديقتها الشاعرة عفيفة الحصني وقدّم له كل من ألفة الإدلبي وعبد اللطيف الأرناؤوط.

العمل الإذاعي

وحققت شهرة واسعة في إذاعة دمشق يوم تعيينها أمينة لمكتبتها ودعوتها لتقديم برنامج إذاعي بعنوان “قرأتُ لك،” تلاه برنامج آخر بعنوان “شاعر يُنشد.”

الوفاة

عملت عزيزة هارون في أواخر حياتها كموظفة في وزارة الإعلام السوريّة وتوفيّت في مشفى الشامي في دمشق عن عمر ناهز 63 عاماً يوم 12 شباط 1986، إثر نوبةٍ مرضيةٍ مفاجئة وشُيّعت إلى مثواها الأخير في اللاذقيّة. وفي سنة 2019 صدر كتاب عن حياتها في وزارة الثقافة السورية، تأليف نزيه خوري وحسن جمعة، بعنوان عزيزة هارون الشاعرة ذات الديباجة البحترية.

-

البيمارستان النوري

البيمارستان النوري، مستشفى قديم في منطقة الحريقة، بني في عهد الملك العادل نور الدين محمود الزنكي أوائل القرن الثاني عشر في وكان من أشهر مدارس الطب والصيدلة في العالم وتخرج فيه أطباء كبار وفي مقدمتهم ابن النفيس، قبل أن يتحول في سبعينيات القرن العشرين إلى متحف الطب والعلوم عند العرب. كما تشير اللوحة الرخامية على واجهته الأساسية، بني البيمارستان النوري في عهد نور الدين الزنكي عام 1154 وكان واحد من ثلاثة بيمارستانات اشتهرت بها دمشق إلى جانب البيمارستان القيمري والدقاقي.

البيمارستان النوري، مستشفى قديم في منطقة الحريقة، بني في عهد الملك العادل نور الدين محمود الزنكي أوائل القرن الثاني عشر في وكان من أشهر مدارس الطب والصيدلة في العالم وتخرج فيه أطباء كبار وفي مقدمتهم ابن النفيس، قبل أن يتحول في سبعينيات القرن العشرين إلى متحف الطب والعلوم عند العرب. كما تشير اللوحة الرخامية على واجهته الأساسية، بني البيمارستان النوري في عهد نور الدين الزنكي عام 1154 وكان واحد من ثلاثة بيمارستانات اشتهرت بها دمشق إلى جانب البيمارستان القيمري والدقاقي.التاريخ

عند تشييده خصصه الزنكي بداية للفقراء والمساكين، وكان يتسع لأكثر من ألف سرير، وفيه مكتبة كبيرة تضم مجموعة هامة من الكتب الطبية والعلمية. عمل ضمن كوادره نخبة من أطباء البلاد، وإلى جانب دوره كمستشفى، صار له دور في تعليم الطلاب أصول الطب، وتحول إلى واحدة من أهم مدارس الطب والصيدلة في العالم الإسلامي، كما كان من أوائل المشافي في العالم التي عملت على علاج الأمراض النفسية بواسطة الموسيقى.

ووفق ما ورد ضمن مخطوط موجود في البيمارستان، فقد زاره ابن جبير في القرن الثاني عشر فقال:

الأطباء يبكرون إليه في كل يوم، ويتفقدون المرضى، ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل إنسان منهم. وللمجانين المعتقلين أيضاً ضرب من العلاج.

وجاء في موضع آخر بأن:

الأطباء اهتدوا إلى المعالجة بواسطة الموسيقى للترويح عن المرضى وتسليتهم عن آلامهم، فكانوا يجلبون القصاص والمطربين إلى القاعات، وكانوا يجعلون لمن يخرج من البيمارستان عند برئه كسوة، وخمس قطع من الذهب كإعانة حتى تنتهي فترة نقاهته.

الطراز المعماري

الطراز المعمارييتميز البيمارستان النوري بطرازه المعماري البديع، فله قبة حمراء مقرنصة ومزينة بالزجاج، ومدخل واسع من خلال باب خشبي بدرفتين يعلوه جدار طولاني تزينه المقرنصات الحجرية، يفضي إلى غرفة مربعة صغيرة تعلوها القبة المقرنصة وتزين جدارنها الرخامية كتابات وآيات قرآنية، ومن ثم باب خشبي آخر يفضي إلى البناء الأساسي للبيمارستان أو المتحف.

ويتألف البناء الرئيسي للبيمارستان من باحة سماوية كبيرة تزينها الأشجار مع بحرة في المنتصف، وعلى جانبيها ثلاثة أواوين أكبرها هو الذي يواجه المدخل، على جانبيها القاعات الرئيسية التي كانت غرف المشفى واليوم هي مخصصة لمعروضات المتحف. وتزين جدران الباحة عبارات ورسومات وآيات قرآنية عن الصحة والطب والشفاء.

المتحف اليوم

خلال القرون اللاحقة لتأسيسه تعرّض البيمارستان لكثير من التغييرات، من عمليات توسع وترميم وتجديد، وأيضاً دمار عند دخول المغول إلى دمشق. ومع تأسيس المشافي في المدينة في أواخر القرن التاسع عشر لم يعد له دور كمستشفى، فتحول إلى مدرسة ومن ثم إلى متحف الطب والعلوم عند العرب في سبعينيات القرن العشرين.

يتألف المتحف اليوم من أربع قاعات أساسية هي قاعة الطب والصيدلة والعلوم والطيور المحنطة، إلى جانب المكتبة، وتضم القاعات مجموعة مقتنيات ولوحات ورسومات وأدوات تشرح تطور العلوم بمختلف أقسامها عند العرب، من طب وعلاج وتصنيع للأدوية وطب بيطري.

-

قصر النعسان

بيت النعسان، أو قصر النعسان، منزل عربي قديم لآل النعسان بالقرب من باب شرقي، يعود تاريخه للقرن الثامن عشر. بناه جرجس النعسان، الحرفي المتخصص بفن الأرابيسك والقدم من حوران، وأنشأ بجواره معمل النعسان لصناعة الموزاييك البروكار. اكتسبت العائلة شهرة كبيرة بهذه الصناعات، إلى جانب صناعة السكاكين والسيوف الدمشقية. ما يزال قصر النعسان محافظاً على شكله وطرازه، وما تزال عائلة النعسان مقيمة ضمن الطابق الثاني منه، وهو مفتوح للزوار والسياح. من الشخصيات التي زارت القصر الرئيس المصري جمال عبد الناصر، والرئيسان الفرنسيان فرانسوا ميتران وجاك شيراك، والرئيسان الأمريكيان ريتشارد نيكسون وجيمي كارتر.

بيت النعسان، أو قصر النعسان، منزل عربي قديم لآل النعسان بالقرب من باب شرقي، يعود تاريخه للقرن الثامن عشر. بناه جرجس النعسان، الحرفي المتخصص بفن الأرابيسك والقدم من حوران، وأنشأ بجواره معمل النعسان لصناعة الموزاييك البروكار. اكتسبت العائلة شهرة كبيرة بهذه الصناعات، إلى جانب صناعة السكاكين والسيوف الدمشقية. ما يزال قصر النعسان محافظاً على شكله وطرازه، وما تزال عائلة النعسان مقيمة ضمن الطابق الثاني منه، وهو مفتوح للزوار والسياح. من الشخصيات التي زارت القصر الرئيس المصري جمال عبد الناصر، والرئيسان الفرنسيان فرانسوا ميتران وجاك شيراك، والرئيسان الأمريكيان ريتشارد نيكسون وجيمي كارتر.الطراز المعماري

يمتد قصر النعسان على مساحة تبلغ أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من طابقين والعديد من الغرف والقاعات الغنية بالزخارف. للقصر مدخلان، الأول هو الرئيسي من الجهة الغربية ويفضي إلى فناء واسع مستطيل تتوسطه بحرة مثمنة الشكل وتحيط به أروقة محمولة على أقواس ومرتكزة على تيجان وأعمدة دائرية، وعلى جوانب الفناء تتوضع الغرف والقاعات الفسيحة التي تزين جدرانها وأسقفها الزخارف والرسوم، وتملؤها التحف والأواني القديمة والسجاد والثريات الأثرية. وفي الطابق الثاني توجد العديد من الغرف الكبيرة المطلة على الفناء والتي تقيم فيها حالياً عائلة النعسان. والمدخل الثاني هو الشرقي المفضي إلى المعمل المجاور للقصر.

أسقف قصر النعسان.

قاعات قصر النعسان

-

مظهر باشا رسلان

مظهر باشا رسلان مظهر بن مصطفى رسلان (1887 – 27 أيار 1948)، سياسي سوري من حمص تسلّم رئاسة الحكومة الأردنية مرتين وأسس في إمارة شرق الأردن وزارات المعارف والصحة والعدلية. وفي سورية كان نائباً في المؤتمر السوري العام سنة 1919 وشارك في تأسيس الكتلة الوطنية وحضر مؤتمرها الأول في بيروت سنة 1927. تولى مناصب حكومية عدة في عهد الرئيس هاشم الأتاسي أولاً ثم الرئيس شكري القوتلي، ومنها حقائب الداخلية والدفاع، إضافة لكونه أحد مشرعي دستور سورية الجمهوري الأول عام 1928. وفي مطلع عهد الاستقلال كان أحد مؤسسي الحزب الوطني.

البداية

ولد مظهر رسلان في حمص وكان والده رئيساً لبلدية المدينة ولغرفة تجارتها. درس في المكتب الإعدادي الملكي في إسطنبول وفي الكلية الشاهانية وتخرج فيها سنة 1909. عُيّن متدرباً في مكتب والي سورية ثم وكيل متصرف حاصبيا فمصياف والقنيطرة، وصولاً لتسميته رئيساً لمأمورة إحالة الأعشار (الضرائب الزراعية) في النبك. وفي تشرين الثاني 1913 عُيّن قائممقام مدينة سنجار العراقية، ونهاية العام 1915 قائممقام قضاء رواندز في محافظة أربيل اليوم. نُقل إلى قضاء عقرة في شمال العراق وسمّي قائممقام قضاء زاخو في نيسان 1917.

في العهد الفيصلي (1918-1920)

عاد إلى سورية مع نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918 وبايع الأمير فيصل حاكماً عربياً على البلاد. وفي عهده عُيّن مديراً لمعارف حلب وانتُخب نائباً عن حمص في المؤتمر السوري العام الذي توج الأمير فيصل ملكاً على البلاد يوم 8 آذار 1920. عينه فيصل الأول معاوناً للحاكم العسكري في مدينة دير الزور ثم متصرفاً في لواء البلقاء الأردني. ومع سقوط الحكم الفيصلي وفرض الانتداب الفرنسي على سورية صدر قرار بتعيينه متصرفاً على حمص في نهاية شهر آب من العام 1920 ولكنه رفض الالتحاق بعمله الجديد وبقي في السلط معلناً ولاءه للحكومة العربية والأسرة الهاشمية.

المرحلة الأردنية (1921- 1923)

تعاون رسلان مع الأمير عبد الله بن الحسين في تأسيس إمارة شرق الأردن وفي نيسان 1921 سمّي وزيراً مؤسساً للمعارف والصحة والعدلية في حكومتها الأولى التي كانت برئاسة رشيد طليع. وضع أساسات هذه الوزارات الثلاث وعينه بعدها الأمير عبد الله وزيراً للمالية وفي 15 آب 1920 أصدر فرماناً بتسميته رئيساً للحكومة الأردنية. تعاون في حكومته الأولى مع المجاهد السوري أحمد مريود، الذي سمّي مسؤولاً عن شؤون العشائر في الأردن، وفي عهده أُعطي اللجوء السياسي إلى قائد ثورة الشمال السوري إبراهيم هنانو، زميله في المؤتمر السوري الهارب من الاعتقال في سورية. شكّل صديقه رضا باشا الركابي الحكومة الأردنية الجديدة وسمّي فيها مظهر رسلان وزيراً للداخلية لغاية 1 شباط 1923، تاريخ تعيينه مجدداً رئيساً للحكومة. أعطاه الأمير عبد الله لقب الباشاوية واستمرت حكومته الثانية والأخيرة لغاية شهر أيلول من العام 1923.

الثورة السورية الكبرى

عاد مظهر رسلان إلى سورية مع اندلاع الثورة السورية الكبرى سنة 1925. دعمها بالسلاح والمال وفي سنة 1926 ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه وسجنته في قلعة أرواد، على الرغم من احتجاج الأمير عبد الله لكونه رئيس وزراء سابق في إمارة شرق الأردن.

مع الكتلة الوطنية

بعد إطلاق سراحه في أعقاب هزيمة الثوار سافر رسلان إلى بيروت مع هاشم الأتاسي للمشاركة في مؤتمر تأسيس الكتلة الوطنية في 25 تشرين الأول 1927. وفي سنة 1928 انتُخب عضواً في الجمعية التأسيسية التي ترأسها الأتاسي لصياغة دستور سورية الجمهوري الأول. انتُخب نائباً عن حمص في البرلمان السوري سنة 1932 وسمّي وزيراً للعدلية والمعارف في حكومة حقي العظم الثانية. جاء ذلك في مطلع عهد رئيس الجمهورية محمد علي العابد الذي لم ترضَ عنه قيادة الكتلة الوطنية بسبب موقفه من الفرنسيين، فضغط إبراهيم هنانو على مظهر باشا للاستقالة من منصبه وقال إنه دخل الحكومة مع زميله جميل مردم بك دون أخذ موافقة المكتب الدائم للكتلة. فما كان أمامه إلا الانصياع إلى مشيئة هنانو والاستقالة من منصبه في 19 نيسان 1933.

وزيراً ومحافظاً (1937-1945)

بعدها بثلاث سنوات وصلت الكتلة الوطنية إلى الحكم إبان التوقيع على معاهدة عام 1936 وانتخاب هاشم الأتاسي رئيساً للجهورية. أعيد انتخاب مظهر رسلان نائباً عن حمص وفي 10 كانون الثاني 1937 سمّي محافظاً في اللاذقية بعد إعادة ضمها إلى أراضي الجمهورية السورية. وفي 5 نيسان 1939 عُيّن وزيراً للداخلية وللدفاع بالوكالة في حكومة لطفي الحفار الكتلوية، التي لم تستمر إلا 40 يوماً فقط.

انتُخب مظهر رسلان نائباً عن حمص للمرة الرابعة سنة 1943، ومع وصول شكري القوتلي إلى سدة الرئاسة في شهر آب من العام نفسه، شكلت حكومة سعد الله الجابري وسمّي فيها وزيراً للتموين والإعاشة. وفي 10 كانون الثاني 1945 عينه القوتلي مجدداً محافظاً في مدينة اللاذقية وبعد جلاء القوات الفرنسية عن سورية في 17 نيسان 1946 حلّت الكتلة الوطنية وشكل مكانها الحزب الوطني، برئاسة سعد الله الجابري. شارك رسلان في مؤتمر تأسيس الحزب الوطني وانتُخب رئيساً له في حمص قبل تسميته مديراً للملاكات في سورية ثم مبعوثاً إلى جامعة الدول العربية لحل الصراعات الدائرة في اليمن. وفي 22 نيسان 1948، وقبل أسبوعين من اندلاع حرب فلسطين، عينه الرئيس القوتلي وزيراً مفوضاً في مصر.

الوفاة

وصل مظهر رسلان إلى القاهرة وبعد تقديم أوراق اعتماده إلى الملك فاروق، توفي إثر نوبة قلبية يوم 27 أيار 1948. نُقل جثمانه إلى سورية ودفن في مسقط رأسه بحمص.

المناصب

وزيراً للعدلية والمعارف والصحة في إمارة شرق الأردن (11 نيسان – 23 حزيران 1921)

- سبقه في المنصب: لا يوجد

- خلفه في المنصب: ألغيت المناصب

وزيراً للمالية في إمارة شرق الأردن (5 تموز – 5 آب 1921)

- سبقه في المنصب: حسن الحكيم

- خلفه في المنصب: أحمد حلمي عبد الباقي

رئيساً لحكومة إمارة شرق الأردن (15 آب 1921 – 10 آذار 1922)

- سبقه في المنصب: رشيد طليع

- خلفه في المنصب: رضا باشا الركابي

وزيراً للداخلية (10 آذار 1922 – 8 كانون الثاني 1923)

- سبقه في المنصب: رشيد الصفدي

- خلفه في المنصب: ألغي المنصب

رئيساً لحكومة إمارة شرق الأردن (1 شباط – 1 أيلول 1923)

- سبقه في المنصب: رضا باشا الركابي

- خلفه في المنصب: حسن خالد أبو الهدى باشا

وزيراً للعدلية (15 حزيران 1932 – 11 نيسان 1933)

- سبقه في المنصب: شاكر الحنبلي

- خلفه في المنصب: سليمان الجوخدار

وزيراً للمعارف بالوكالة (15 حزيران 1932 – 11 نيسان 1933)

- سبقه في المنصب: محمد كرد علي

- خلفه في المنصب: سليم جنبرت

محافظ اللاذقية (10 كانون الثاني – 3 تشرين الثاني 1937)

- سبقه في المنصب: لا يوجد

- خلفه في المنصب: إحسان الجابري

وزيراً للداخلية (23 شباط – 5 نيسان 1939)

- سبقه في المنصب: سعد الله الجابري

- خلفه في المنصب: نصوحي البخاري

وزيراً للدفاع بالوكالة (23 شباط – 5 نيسان 1939)

- سبقه في المنصب: جميل مردم بك

- خلفه في المنصب: نصوحي البخاري

وزيراً للأشغال العامة (19 آب 1943 – 14 تشرين الثاني 1944)

- سبقه في المنصب: نعيم أنطاكي

- خلفه في المنصب: الدكتور عبد الرحمن كيالي

وزيراً للتموين (19 آب 1943 – 14 تشرين الثاني 1944)

- سبقه في المنصب: الأمير مصطفى الشهابي

- خلفه في المنصب: خالد العظم

محافظ اللاذقية (16 حزيران 1945 – نيسان 1946)

- سبقه في المنصب: الأمير مصطفى الشهابي

- خلفه في المنصب: عادل العظمة

وزير سورية المفوض في مصر (22 نيسان – 27 أيار 1948)

-

محمد عبد الكريم

أمير البزق محمد عبد الكريم بن علي المرعي (شباط 1911 – 30 كانون الثاني 1989) الشهير بأمير البزق، أشهر عازفي آلة البزق في سورية والوطن العربي في النصف الأول من القرن العشرين. كان أحد مؤسسي إذاعة الشرق الأدنى في فلسطين وإذاعة دمشق سنة 1947 ووصفه الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب بالقول: “إذا كانت الموسيقا الغربية تفتخر بباغانيني كأشهر عازف للكمان، فإن الموسيقا الشرقية تفتخر بمحمد عبد الكريم كأشهر عازف للبزق.” أطلق عليه الزعيم الوطني فخري البارودي اسمه الفني وسماه غازي الأول ملك العراق بأمير البزق.

البداية

ولد محمد عبد الكريم في حي الخضرة الشعبي بمدينة حمص، وتعود أصوله إلى عائلة غجرية فقيرة. كان والده يعزف على آلتي العود والبزق، وأمه عماشة كانت ذات صوت جميل، فشكل معها فرقة موسيقية لإحياء الحفلات في حمص، وما لبث إلى أن انضم لهم عبد الكريم في سن مبكر بعد أن علّمه والده أصول الموسيقى والغناء وكان أستاذه الأول.

وبعد وفاة الأب تولّى شقيقه سليم تربيته وأدخله في المدرسة إلا أنه لم يستطع أن متابعة دراسته بسبب حادث أليم ألحق أضراراً بالغة في عموده الفقري وأعصابه، فتوقف نموه وطوله عند ثمانية وتسعين سنتمتراً، إلا أن ذلك لم يوقفه عن متابعة عمله في الموسيقى.

في العاشرة من عمره انتقل مرعي مع أمه إلى دمشق، وكان يسير معها في شارع الدرويشية بأول سوق مدحت باشا، عندما لمح محلاً لبيع الآلات الموسيقية، يتصدر واجهته آلة البزق. أفلت من يد أمه وتمدد على سكة الترام وهدد والدته بالانتحار دهساً إذا لم تشتر له البزق. تقدم صاحب المحل جميل القوتلي من محمد مرعي وقال: “إن استطعت أن تعزف على البزق، أقدمه لك هدية.” أمسك الفتى بالبزق وعزف عليه بشكل أدهش القوتلي الذي أوفى بوعده وأعطاه البزق هدية.

العلاقة مع البارودي

كان لجميل القوتلي فرقة موسيقية صغيرة مع زوجته وابنته، فدعا المرعي للانضمام إليهم لإقامة الحفلات في المنازل الدمشقية. وفي ذات الوقت عمل المرعي مع أبي شاكر الحكواتي في مقهى النوفرة، حيث كان الأخير يُقدم فقرات كركوز وعيواظ وكان يرافقه في العزف. وفي أثناء عمله في النوفرة تعرف على الزعيم الوطني فخري البارودي الذي تبناه فنياً وأدخله إلى بيوت كبار العائلات بدمشق، بعد إطلاق عليه اسمه الفني “محمد عبد الكريم.”

من مصر إلى أوروبا

انتسب المرعي إلى نادي الميماس الموسيقي عازفاً، ودخل فرقة المطرب المصري أحمد إدريس وعزف مع المطرب المصري محمد بخيت. انتقل إلى القاهرة سنة 1925 وأمضى فيها سنتين نعرف من خلالها تعرف على أقطاب الموسيقا العربية، وفي مقدمتهم محمد القصبجي وزكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب. وفي القاهرة أحيا العديد من الحفلات، وعرض عليه وكيل شركة أوديون الألمانية السفر إلى برلين لتسجيل اسطوانات خاصة به، فسافر إلى ألمانيا سنة 1927 وسجّل عشر أسطوانات باسم “الأمير عبد الكريم.”

ثم ابتدأ جولة أوروبية أحيا فيها العديد من الحفلات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث عزف على بزقه لحنين شعبيين لمدينة نابولي. ثم زار لندن وفي حفله فيها، هزأ الجمهور من شكله وبدأوا بالصفير والصياح، فما كان منه ألا أن خلع حذاءه وبدأ يعزف النشيد الملكي بأصابع قدميه، مما جعل الجمهور يقف له اعجاباً بجراءته وعزفه المتقن.

تطوير آلة البزق

طور عبد الكريم في آلة البزق وجدد بعقدها وأضاف إليها “زندّ ودساستين،” كما غيّر الطاسة وصنعها من خشب “موندرين” وزاد على البزق وترين. أما أربطة زند البزق فقد كان عددها 18 رباطاً فجعلها 38 رباطاً للتنوع في النغم. وفي لقاء مع الصحفي حسين راجي قال أمير البزق: “هل سمعت بالمثل الذي يقول: وزاد في لطنبور نغماً؟ وهل تعلم من الذي زاد في الطنبور نغماً؟ إنه أنا محمد عبد الكريم.”

لقب أمير البزق

سافر محمد عبد الكريم إلى العراق سنة 1933 للمشاركة في حفل أقامه الملك غازي الأول في القصر الملكي، ولشدة إعجابه بموهبته أطلق عليه لقب “أمير البزق.” وبعد مغادرة بغداد رافق الموسيقار كميل شمبير في لبنان وقدما عدة حفلات على مسرح أحمد الجاك في منطقة البرج، ومن ثم ذهبا إلى حلب وكان من المفترض أن يذهبا معاً إلى الولايات المتحدة الأميركية ولكن ذلك لم يحصل.

في فلسطين

ثم رأى أمير البزق أن يتجه إلى فلسطين لحضور افتتاح إذاعة القدس وهناك ألف فرقة موسيقية مع المطربة هادية رستم والمطرب حنّا ظاهر. أقاموا عدة حفلات ناجحة معاً وكان دخلها مغرياً فاتفق حنّا طاهر مع هادية رستم على سرقة الواردات وترك “الأمير” في الفندق وحيداً دون أي مال. وعندما علِم الملحن الفلسطيني يحيى السعودي بالأمر أنقذه من هذه الورطة واصطحبه اشترك إلى يافا للعمل مع المطرب الشيخ أمين حسنين. ولما نشبت الحرب العالمية الثانية سنة 1939، تأسست في يافا محطة الشرق الأدنى فانضم إليها أمير البزق ووضع لها شارتها الموسيقية مع تأسيس وترأس فرقتها الموسيقية. وبعد انتهاء الحرب سافر أمير البزق إلى لندن لإحياء الحفلات وتسجيل بعض الإسطوانات، عاد بعدها إلى القدس ليتعلم التدوين الموسيقي على يد يوسف بتروني، كما وضع ألحاناً جديدة لمحمد غازي والمطربة ماري عكاوي.

العودة إلى دمشق

عاد الأمير إلى سورية وكان أحد مؤسسي إذاعة دمشق سنة 1947 ووضع لها شارة الافتتاح بلحنه التي رافقت العبارة الشهيرة “هنا دمشق.” عمل ضمن فرقة الإذاعة الموسيقية. ولكنه بقي فقيراَ معدماً، يسكن في غرفة متواضعة بحيّ عين الكرش، رافضاً الانصياع إلى تيار الأغنية الشبابية وإعطائها ألحانه. بقي محافظاً على مبادئه الفنية، رغم أنه كان يعيش شيخوخة صعبة براتب تقاعدي بسيط. وعندما سأله الصحفي حسين راجي: “ماذا تفعل يا أمير؟ أجاب: ألاحق معاملة تقاعديتي.”

الوفاة

أصيب محمد عبد الكريم بمرض شديد، نُقل بسببه إلى مشفى الهلال الأحمر، وفيه توفي عن عمر ناهز 78 عاماً يوم 30 كانون الثاني 1989.